Auszug aus dem Buch von Gerd M. Müller. Das ganze Manuskript ist als E-Book Version verfügbar und die Leseproben finden Sie hier.

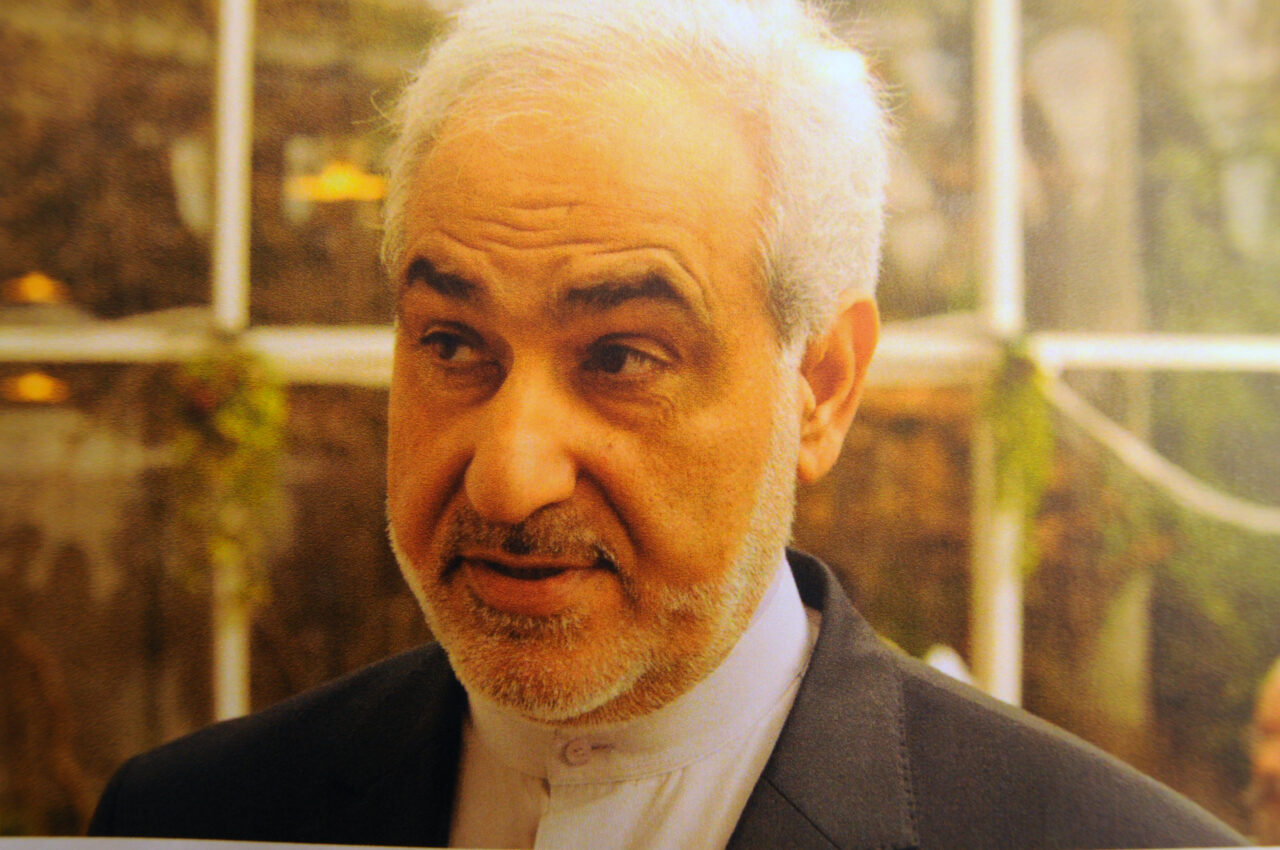

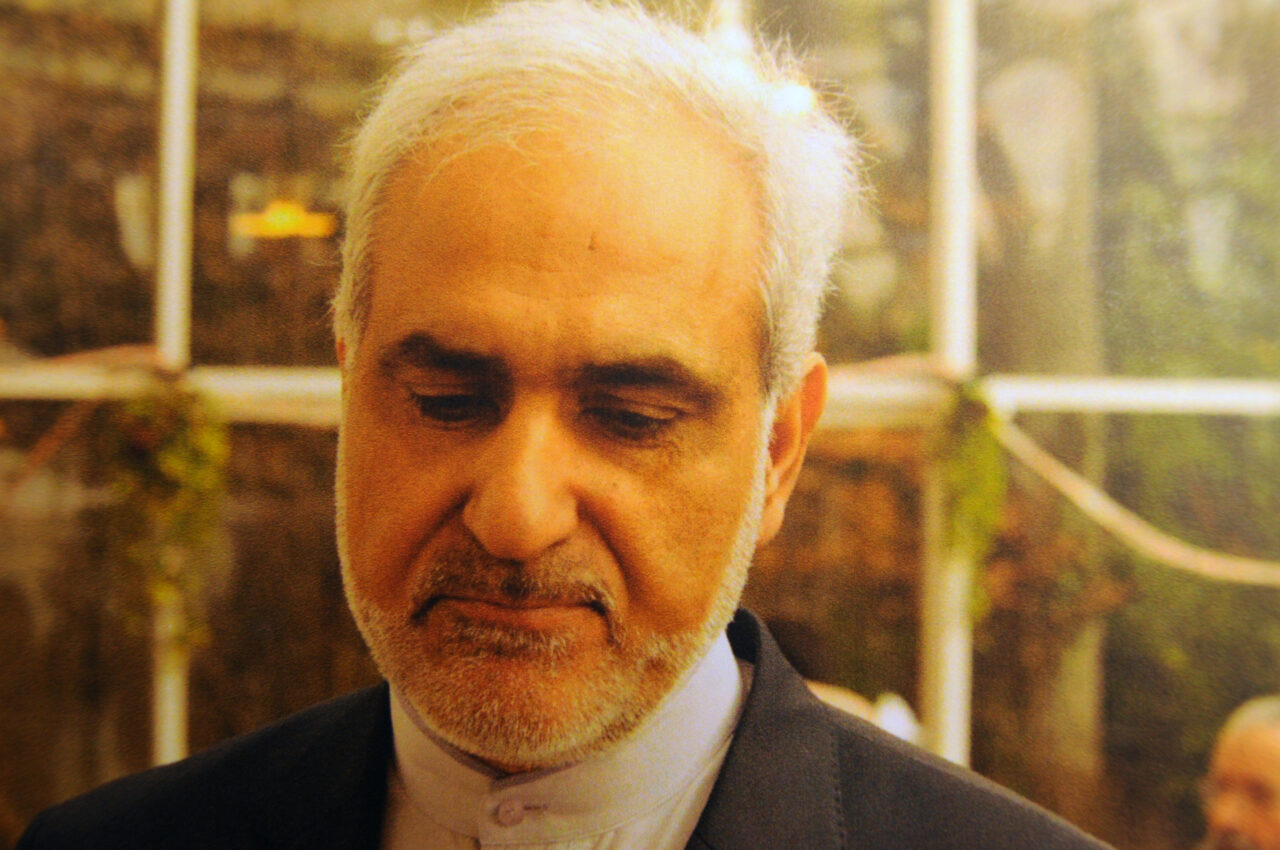

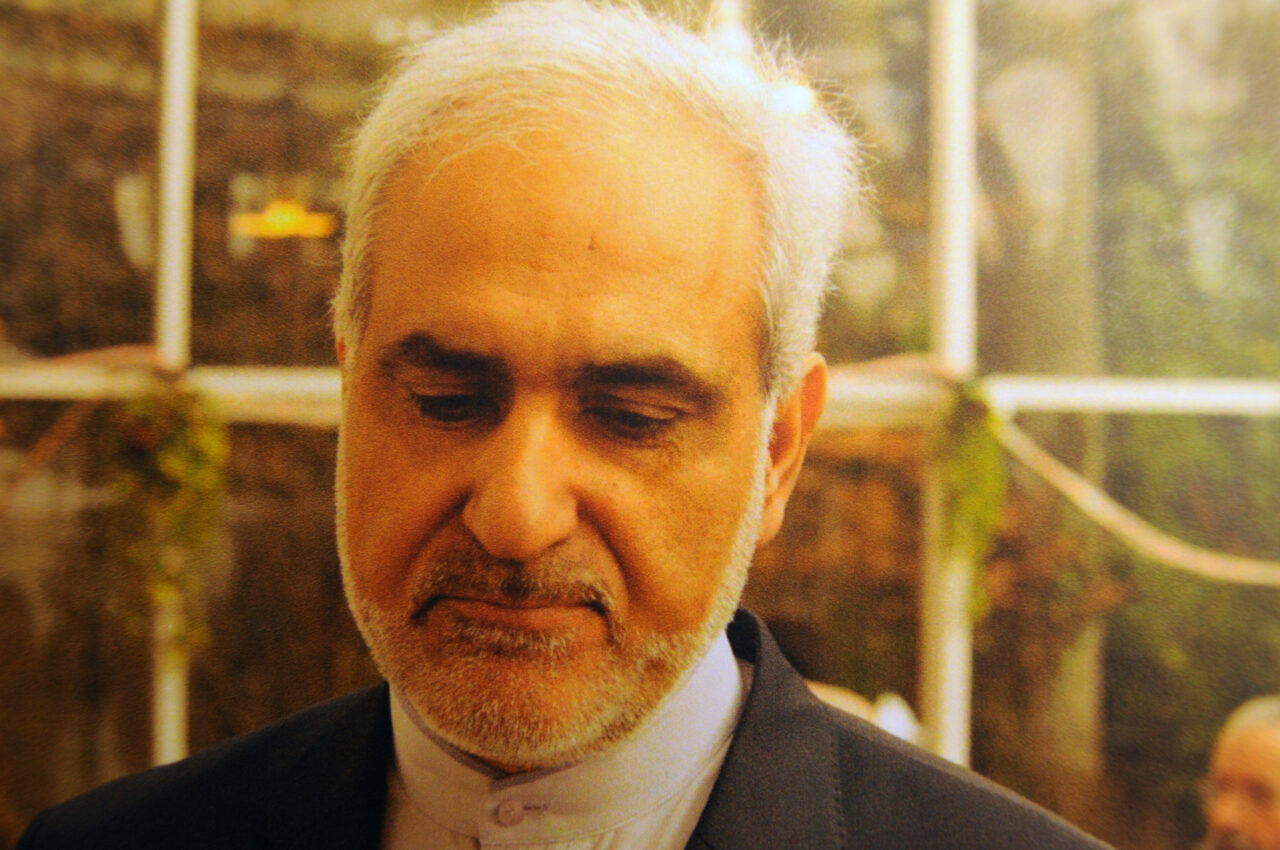

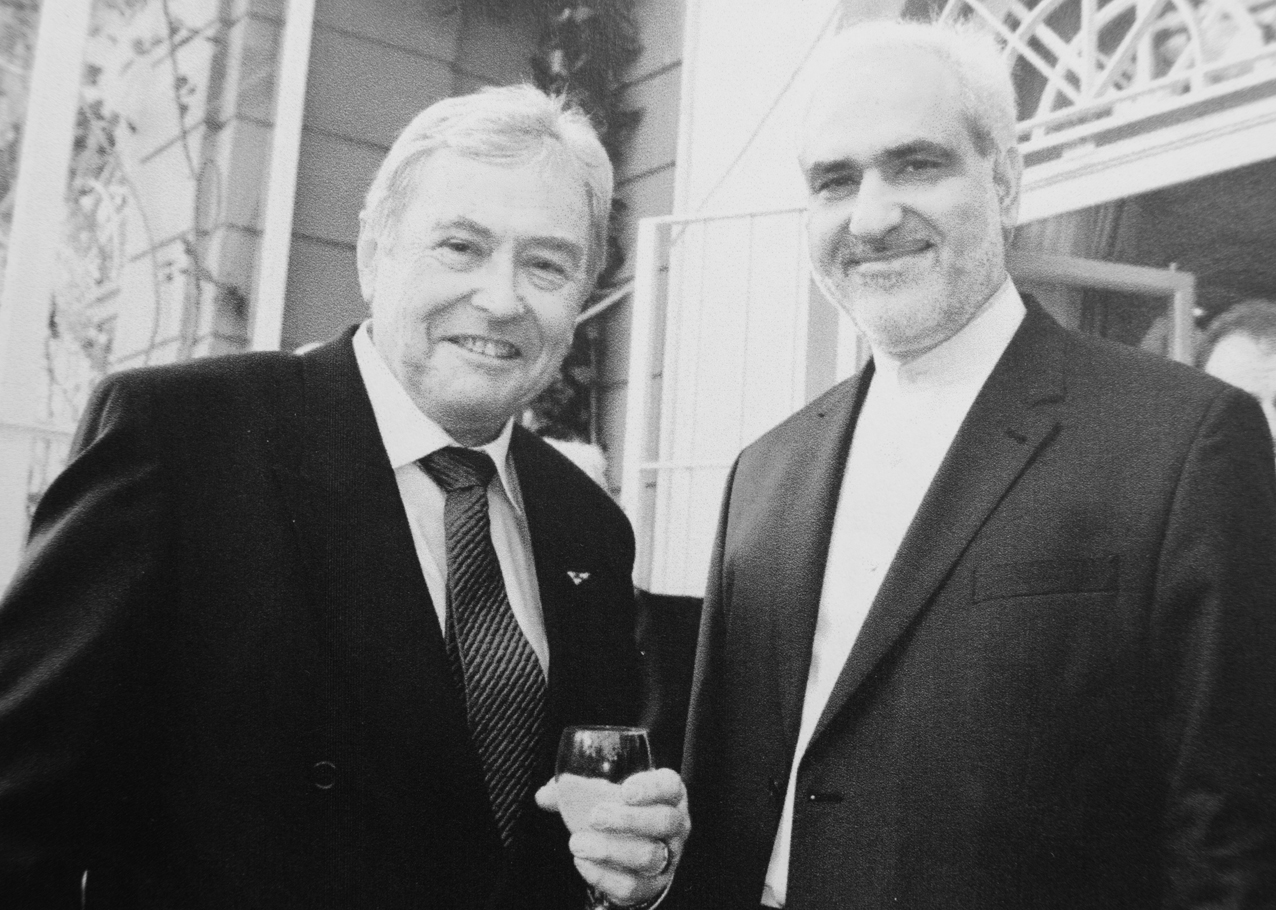

Was „zum Teufel“ den iranischen Botschafter in der Schweiz, Alireza Salari, veranlasst hat, mich zur diplomatischen Feier aus Anlass des 35. Jahrestages der iranischen Revolution in die Botschaft in Bern einzuladen, weiss ich nicht. Ich erwartete einen kurzen Medientermin inmitten einer Schar JournalistInnen und ein paar Worte „zur Lage der Nation“. Doch es kam anders.

Verblüffenderweise war ich der einzige Medienschaffende und Pressefotograf unter einer handverlesenen Auswahl von Privatpersonen. Alle anderen gut 150 geladenen Gäste waren entweder Diplomaten, Spione oder beides. Noch interessanter wurde es, als auch der iranische Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif in der iranischen Botschaft in Bern erschien und von Alireza Salari enthusiastisch begrüsst wurde. Die Schweiz und die iranische Botschaft in Bern, als auch die akkreditierten Vertreter bei den Vereinten Nationen in Genf spielten eine wichtige Rolle in der Weltpolitik bei den diplomatischen Beziehenung zwischen dem Iran und der USA. Wie bei Kuba auch, dient und tritt die Schweiz als neutrales Land und Vermittlerin der diplomatischen Interessen dieser Länder untereinander auf.

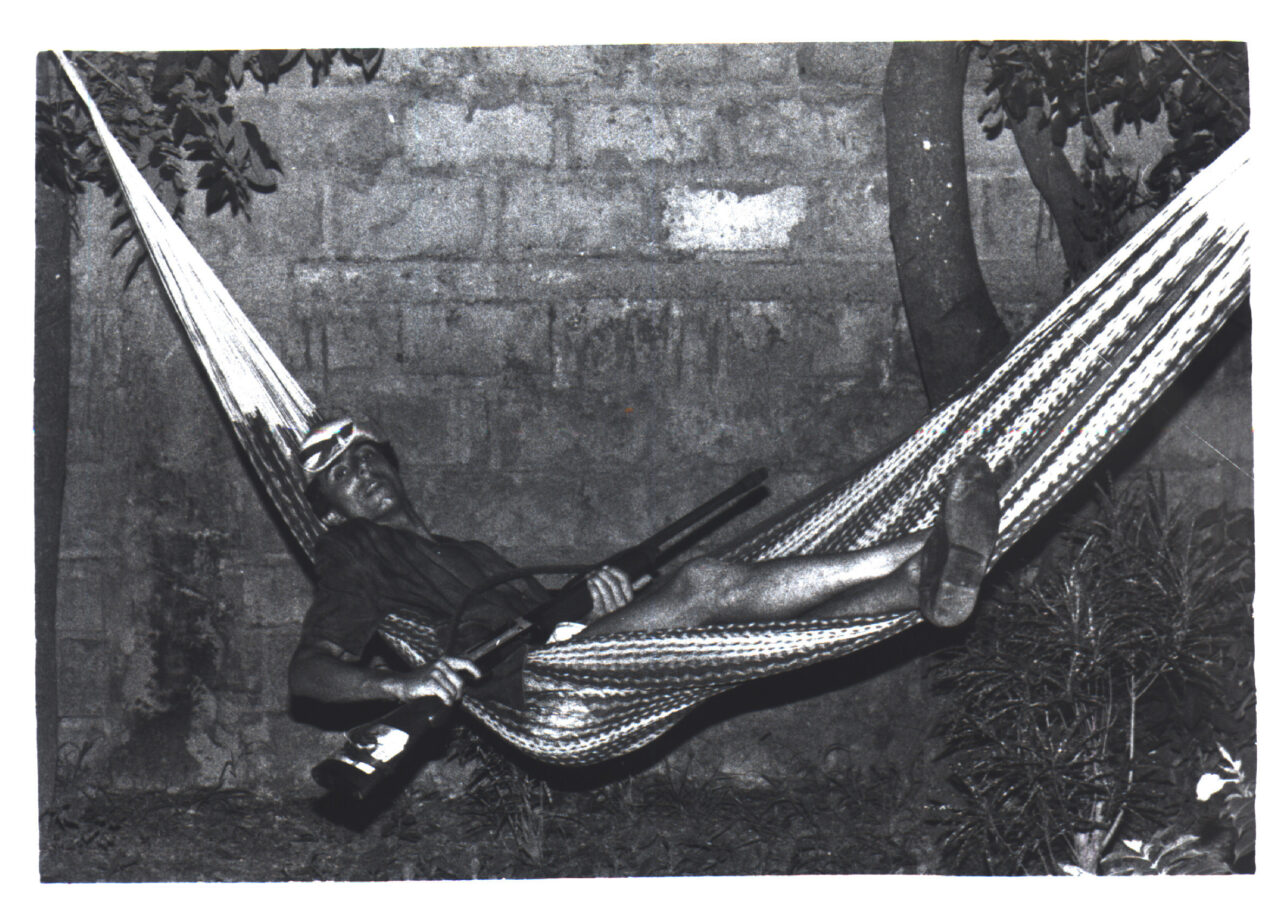

Doch möchte ich an dieser Stelle die Feierlichkeiten in der Botschaft beenden und posthum einen weiteren einflussreichen von den Amerikanern am 3. Januar 2020 durch eine US-Drohne im Irak getöteten Strippenzieher der iranischen Aussenpolitik vorstellen und seine Fähigkeiten sowie seinen grossen Einfluss auf das Weltgeschehen anschauen. Die Rede ist von General Qasem Soleimani, der «Che Guevara» der iranischen Revolution, der inetwa auch so endete, wie sein berühmter kubanischer Vorgänger und dessen Strategie anwendete (die kubanische Revolution nicht nur in alle Länder Lateinamerikas zu exportieren, sondern auch kommunistische oder marxistische Länder in Afrika zu unterstützten). So wie Gaddafi mit der Finanzierung von Befreiungs- und Terrororganisationen oder Regierungsparteien vor ging, so exportierte auch Soleimani die iranische Revolution weit über die umliegenden Länder hinaus.

General Qasem Soleimani, Teherans langjährige graue Eminenz, wurde 1998 von Chomenei zum Chef der «Khuz»-Brigaden ernannt und koordinierte die Angriffe auf die israelischen Besatzer vom Libanon aus, bis diese dann zwei Jahre später abzogen. Der Einmarsch Israels im Libanon ist rückblickend ein schwerer Fehler, weil er den Iran dazu befeuerte, im Libanon die Hizbollah aufzubauen und im Irak mit shiitischen Milizen, die Sunniten anzugreifen, wie der damalige iranische Vize-Aussenminister Hossein Amir-Abdollahian sich dazu äusserte.

General Soleimani war der Schöpfer der «Widerstandsachse gegen den Imperialismus» und der langjährige Chefstratege bei der iranischen Aussenpolitik, die darauf abzielte, „die Imperialisten im Ausland zu beschäftigen, die shiitische Gemeinschaft im ganzen Nahen Osten zu vereinen und die Glaubensgemeinschaft gegen die sunnitischen Machtansprüche zu verteidigen“. Insbesondere der acht jährige Irak-Krieg, der über eine Million Iraner das Leben kostete und der israelische Einmarsch im Libanon, prägten den unter den «Revolutionsgarden» und «Khuz»-Brigaden, einer Sondereinheit gross gewordenen Soleimani.

Der Iran hat vom Zusammenbruch des Iraks und von den Folgen des Arabischen Frühlings profitiert und seinen Einfluss in der Region massiv ausgebaut. Teheran wird dabei von drei wesentlichen Interessen getrieben: die drei Komponenten der iranischen Aussenpolitik sind ideologische, geopolitische und sicherheitspolitische Strategien. Ideologisch betrachtet sieht sich der Iran einerseits als Schutzmacht unterdrückter Muslime im Kontext einer revolutionären Widerstandsmacht gegen Israel und die USA. Geopolitisch hingegen zielt der Iran darauf ab Saudi Arabien die Stirn zu bieten, um seinen Einfluss in der Region auszuweiten. Diese Rivalität wird in Syrien oder im Jemen ausgetragen. Da der Iran kräftemässig seinen mächtigsten Nachbarn militärisch unterlegen ist, verlagert er sein Abwehrdispositiv ins benachbarte Ausland. Die Strategie hat bisher gut funktioniert, doch dazu ist ein mächtiges Netzwerk nicht-staatlicher Akteure essentiel.

Teherans regionalpolitische Entscheidungen werden vom Obersten Nationalen Sicherheitsrat gefällt, dem der Präsident, Vertreter des Revolutionsführers, die Kommandeure der Streitkräfte und im operativen Geschäft die Quds (Jerusalem Brigaden) beiwohnen. Ferner sind auch noch die Pasdaran, die paramilitärischen Revolutionsgarden eingebunden. Dieses supranationale Netzwerk beinhaltet auch die Kooperation und Unterstützung der Hamas in den Palästinensischen Gebieten und im Gaza Streifen, derweil im Libanon wie erwähnt die Hisbollah eine entscheidene Rolle spielt auch zum Assad Regime gute Kontakte auf staatlicher Ebene bestehen. Dies ist die bisher sehr erfolgreiche asymetrische Kriegsführung des Irans im Nahen Osten.

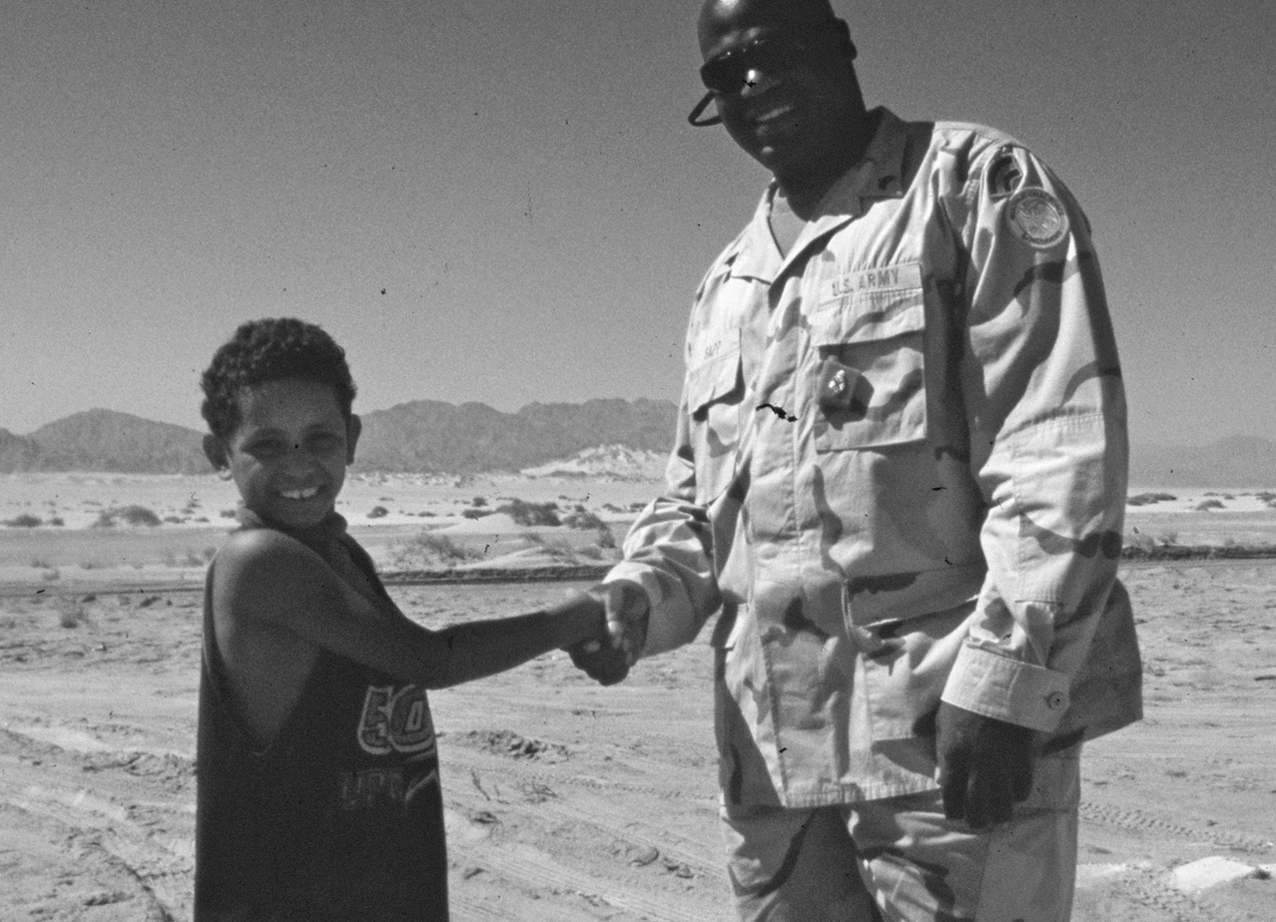

Als Osama Bin Laden die Twin Towers in Schutt und Asche legte, wollte die Amerikaner plötzlich wieder mehr von den Iranern über die Taliban und die Lage in Afghanistan wissen. Auch der Iran sah Osama Bin Laden als Feind an und so lieferte Solemani als Chef der Khuz-Brigaden in Genf der CIA die wichtigsten Informationen. Doch die iranisch-amerikanische Allianz dauerte nicht lange, schon befeuerte der bescheuerte US-Präsident George Bush die Iraner wieder zu Staatsfeinden hoch und kreeirte die «Achse des Bösen». So fühlte sich der Iran durch die US-Intervention im Irak und der Umzingelung aggressiver, imperialistischer US-Truppen bedroht, intervenierte bei den Vereinten Nationen und die warnten die Amerikaner vor den Konsequenzen einer Intervention im Irak in Genf. Doch die Amerikaner, „idiotisch wie so oft“, zerstörten dann „binnen weniger Monate die gesamte Struktur im Irak, schwächten den Staat und lösten die Streitkräfte auf“, wie Hossam Dawod, ein Berater des irakischen Diktators ausführte. „So wurden die Fundamente der irakischen Gesellschaft total zerstört“, fügt er hinzu.

Das von den Amerikanern herbeigeführte Machtvakuum nutzte auch Soleimani aus. Er spielte eine zentrale Rolle bei der Nachkriegsentwicklung im Irak und beeinflusste die Geschichte auch dort, in dem er die im Iran ausgebildeten, irakischen, shiitischen Milizen zurück in die Heimat schickte, mit Waffen ausstattete und auch finanziell unterstützte, wie mir mehrere Insider bestätigen. Daraufhin griff die pro-iranische Hisbollah die US-Streitkräfte derart gnadenlos an, dass die Amerikaner sich zurückziehen mussten und wieder einmal ein gigantisches Chaos hinterliessen, das die westliche und nahöstliche Welt auf Jahrzehnte hinaus beschäftigen wird. Denn durch die shitische Aggression Irans im Irak entstand die sunnitische Extremismus-Variante, der IS, der wie wir wissen, ebenfalls viel Terror und Elend verursacht hat und noch immer tut, um die bekannten Ereignisse kurz zu fassen.

Innenpolitisch wurden nach dem achtjährigen Iran-Irak Krieg rund 4000 Iraner bei einer Säuberungswelle exekutiert, womit der mörderische Gottesstaat einmal mehr seine Unbarmherzigkeit gegenüber politisch nicht linientreuen Personen erneut offenbarte. Bei späteren Protesten zum Beispiel bei den Aufständen infolge der erhöhten Benzinpreise, wurde scharf geschossen und viele Demonstranten mit gezielten Kopfschüssen getötet, weitere nach einer Inhaftierung zu langen Haftstrafen verurteilt oder exekutiert und in Massengräbern verscharrt, ohne dass den Angehörigen die Leichen übergeben wurden oder ihnen ein angemessener Abschied und die Trauerzeit zugestanden wurde. Ein barbarisches System.

Doch wie kam es zur Allianz des Irans mit Syrien? Die Lage ist kompliziert. Bashar Assad, der ja ein Christ ist und der für seine Greueltaten bisher nicht zur Rechenschaft gezogen wurde – trotz einst lau(t)en Protesten gegen sein diktatorisches Regime zu Beginn der Revolution im Schatten des arabischen Frühlings. Dank den Russen und der Türkei konnte er an der Macht bleiben. Das tragische an der EU und Nato ist, dass immer nur lamentiert und an den Frieden appelliert wird, derweil andere Staaten entschlossen sind, einzugreifen. Doch zurück zur Ursache der syrisch-iranischen Allianz: Weil die Sunniten und insbesondere der erstarkte IS nun auch in Syrien für Bashar Assad zur Gefahr wurden, solidarisierten sich Solemani und Assad im Kampf gegen die Sunniten. Nach Angaben gut informierter Kreise, flog Solemani verdeckt in einem mit humanitären Gütern beladenen Flugzeug nach Amman zu Assad und koordinierte mit ihm die Angriffe gegen den IS.

So gesehen, müsste Europa und der Westen Solemani ironischerweise ein klein wenig dankbar sein. Nun zu einem weiteren genialen Strategie-Spielchen Soleimanis, das zur Kontrolle des Iraks von Teheran aus führte und die Amerikaner Milliarden für den Erzfeind kosteten. Von der Wiederaufbauhilfe zwischen 2005 – 2015 im Umfang von rund 800 Mia. US-Dollars an den Irak wurden gemäss Aussagen des ehemaligen irakischen Ministers, Ahmed Al Hadj, aufgrund eines Finanzausschussberichtes etwa 312 Mia. von den Iranern via Hisbollah und andere pro iranische Organisationen abgezweigt und ausser Landes geschafft. „Der Irak wurde zum Goldesel des Irans“, bekräftig auch Hosham Dawod. Doch 2019 wird Solemani durch ein Geheimdienst-Leak beim iranischen Geheimdienst (MOIS) desavouiert. Dann kamen die Kriegsverbrechen von 2014 in «Jurf al Sakhar» ans Licht. Die shiitische Hisbollah verübte damals grauenhafte Verbrechen, was zu über 150’000 Vertriebenen unter der sunnitischen Bevölkerung führte.

Qassem Solemani ist tot – und das ist (mit Verlaub) gut so. Dies ändert jedoch wenig an der Aussenpolitik des Irans und man fragt sich auch, wieviele Amerikaner zuvor so hätten getötet beziehungsweise eliminiert werden müssen, um all das Unheil zu vermeiden, dass die USA ausschliesslich in ihren eigenen Interessen mit katastrophalen Folgen für die ganze Welt verursacht haben. Hier wie andernorts! Schauen sie sich doch nur mal auf Wikipedia die Auflistung aller US-Interventionen an. Das ergibt ein unglaubliches Puzzle der Infiltration, Subversion, Konterrevolution und wie immer man all das nenn will. Doch muss man sich bei aller Schuldzuweisung an die USA auch fragen, was denn eigentlich die muslimische Gesellschaft und Diaspora weltweit macht, um den fortwährend schwelenden religiösen Konflikt zwischen Sunniten und Shiiten endlich zu befrieden und den gordischen Knoten vieler Konflikte und Terrorakte zu beenden? Da geschieht fast gar nichts und das ist das grösste Problem. Aber erinnern wir uns kurz daran, wie lange der Konflikt zwischen Christen und Katholiken angedauert hat und wie viele Menschenleben die Religionskriege in Europa forderten.

Eines zeichnet sich jedenfalls immer wieder ab. Die fortlaufenden «Law and Disorder» Interventionen der Amerikaner, sei es im Irak, im Iran, in Afghanistan, in Syrien wie in Vietnam und an vielen anderen Orten sind oder endeten zumeist mit einem riesigen Desaster, dass alle Regionen letzlich instabiler machte und zahlreiche Aggressoren und Terrororganisation erst erschuf. Die Aufrüstung aller heute existierenden Terrogruppierungen inklusive der Taliban sind zumeist auf die militärische Aufrüstung und Veranlassung durch die Vereinigten Staaten geschehen. Ein fataler Kreislauf, der sich immer wieder zu wiederholen scheint. Hinzu kommen die menschenverachtenden Verhältnisse auf Guantanamo, die dort praktizierten Foltermethoden werfen ein unrühmliches Licht auf die westliche Welt und die gelobte humane und rechtsstaatliche Auffassung der Menschenrechte und verletzen auch Kriegsrecht. Seien wir uns bewusst, dass wir in unserer zumeist passiven Rolle, als ungläubige Zuschauer angesichts des grotesken Weltgeschehens und übelsten Machtgebaren, auch im Kleinen, oft korrumpieren und bei vielen Missständen die Augen zudrücken und weitere Interventionen bequem ausblenden. So geschehen auch 50 Jahre lang beim Thema Klimaerwärmung und CO2-Ausstoss. Die Menschheit lernt offenbar nichts hinzu.