| Gunvor in Ecuador: Eine Gebrauchsanweisung für Korruption auf dem Ölmarkt |

| Neue Dokumente zeigen, wie Gunvor ein ausgeklügeltes Schmiergeldsystem aufbaute, um an ecuadorianisches Rohöl zu gelangen. Während einem Jahrzehnt kassierte das Genfer Handelshaus 384 Millionen Dollar an unrechtmässigen Gewinnen. Dafür wurde es am 1. März 2024 von US-amerikanischen und Schweizer Gerichten verurteilt, aber seine Manager blieben bislang unbehelligt. Dabei hatte einer von ihnen direkt bei Petroecuador interveniert, um das Zustandekommen von Ölverträgen zu ermöglichen. |

| Öl, Gewalt und Korruption: In diesem ecuadorianischen Umfeld tummelte sich Gunvor ein Jahrzehnt lang. Unter Präsident Rafael Correa wandte sich das unter akutem Kapitalmangel leidende Land, das eigentlich ohne globale Ölkonzerne auskommen wollte, ab 2009 für grosse Kredite an asiatische Staatsunternehmen. Diese sollten mit Rohöllieferungen zurückgezahlt werden. Eingefädelt wurden diese Verträge jedoch von Gunvor und seinen Genfer Konkurrenten Vitol und Trafigura, die so ohne Ausschreibung an den begehrten Rohstoff kamen und beim Weiterverkauf an peruanische oder US-amerikanische Raffinerien einen hohen Gewinn erzielten. Es passierte also genau das, was Ecuador immer verhindern wollte. Der neueste Report von Public Eye liest sich wie eine Gebrauchsanweisung für skrupellose Ölkonzerne. Bisher unveröffentlichte Dokumente zeigen, wie sich hochrangige Beamte von Petroecuador offen über illegale Gunvor-Provisionen unterhielten, die von zwei ecuadorianisch-spanischen Brüdern verteilt wurden. Diese Mittelsmänner erhielten vom Genfer Handelshaus zwischen 2013 und 2020 über 91 Millionen US-Dollar für ihre Dienste und haben sich in den USA inzwischen schuldig bekannt. Sie jonglierten mit Offshore-Firmen und Banken in mehreren Ländern, darunter ein Konto bei der UBS Zürich, und bestachen einen Manager von Petroecuador mit fast 7,5 Millionen Dollar, die laut dem Strafbefehl, den Public Eye einsehen konnten, teilweise aus der Schweiz kamen. Bis Mai 2020, als die Geschäftsbeziehung abgebrochen wurde, ignorierte die Gunvors Compliance-Abteilung sämtliche „red flags“. Unsere Recherchen ergaben, dass ein Gunvor-Manager der nationalen Ölgesellschaft Petroecuador empfahl, mit PTT International Trading zu kooperieren. Im Schuldanerkennungsabkommen mit der US-amerikanischen und der Schweizer Justiz vom März 2024 wird dieser singapurische Händler jedoch als Scheinfirma identifiziert, die Gunvor nutzte, um Ausschreibungsverfahren zu umgehen und so die Korruption zu erleichtern. Auf Anfrage von Public Eye antwortet Gunvor, dass «das Justizministerium nie festgehalten hat, dass [dieser Manager] ein Ziel seiner Ermittlungen war oder ist» und dass «keine der von der US-Justiz erwähnten Personen gegenwärtig für Gunvor arbeitet». Der Fall Ecuadors ist beispielhaft für den Rohstofffluch. Die Vorfinanzierungsverträge und die Deals mit Gunvor waren katastrophal für das Land. Um die zwischen 2009 und 2016 aufgenommenen Staatskredite in Höhe von 18,47 Milliarden US-Dollar zurückzuzahlen, mussten die nachfolgenden Regierungen ihr Rohöl immer tiefer im Amazonasgebiet zu suchen. Darunter leidet die ecuadorianische Bevölkerung bis heute. (Quelle: Public Eye) |

Archiv der Kategorie: News

Summit for Democracy: Chancen und Risiken von KI für die Demokratie

Bern, 18.03.2024 – Vom 18. bis 20. März findet dieses Jahr unter dem Schwerpunkt «Demokratie für künftige Generationen fördern» die dritte Ausgabe des Summits for Democracy in der Republik Korea statt. Botschafter Simon Geissbühler hat am Montag beim Ministertreffen, das dem Einfluss von künstlicher Intelligenz und digitalen Technologien auf die Demokratie gewidmet war, ein Statement gehalten.

In den letzten 20 Jahren kamen Demokratien weltweit zunehmend unter Druck. Heute lebt eine deutliche Mehrheit der Weltbevölkerung in nicht-demokratischen Staaten. Vor diesem Hintergrund treffen sich vom 18. bis 20. März 2024 rund 300 Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen, internationalen Organisationen, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft am dritten Summit for Democracy in der koreanischen Hauptstadt Seoul. Der Gipfel bietet eine Plattform für den Austausch über politische Massnahmen und Lösungsansätze insbesondere im Bereich der neuen Technologien, um die Demokratie für künftige Generationen zu fördern. Botschafter Simon Geissbühler, Chef der Abteilung Frieden und Menschenrechte (AFM) des EDA, hat beim Ministertreffen diesen Montag im Rahmen des Summits ein Statement gehalten. Darüber hinaus wird sich Bundespräsidentin Viola Amherd in einer Videobotschaft am Gipfel äussern.

«Neue Technologien bringen Risiken mit sich, bieten aber auch Möglichkeiten, gerade für die Demokratie. Junge Menschen spielen dabei eine besondere Rolle», sagte der Chef der AFM. Die Chancen des technologischen Fortschritts spiegelt sich beispielsweise in der Vereinfachung von Wahlprozessen, dem Zugang zu Informationen und der Stärkung der Effizienz öffentlicher Behörden. Die rasante Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz hat jedoch auch das Potenzial, mittels Desinformation und Repression demokratische Entscheidungsprozesse zu untergraben. «Wir müssen sicherstellen, dass die Technologie weiterhin den Menschen dient und nicht zu einem Instrument der Unterdrückung oder Manipulation wird», unterstrich Simon Geissbühler in seinem Statement. Dies sei umso wichtiger für die Teilnahme von jungen Menschen am politischen Prozess, die sich stark im digitalen Raum bewegen. Gleichzeitig sei es wichtig, dass der Kampf gegen Desinformation nicht als Vorwand für eine unangemessene Einschränkung der Menschenrechte und Grundfreiheiten instrumentalisiert werde. Um die negativen Auswirkungen künstlicher Intelligenz zu reduzieren hat die Schweiz aktiv ihre Expertise während den Verhandlungen des Europarats zum Übereinkommen über künstliche Intelligenz, Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eingebracht. Die Verhandlungen wurden letzte Woche erfolgreich abgeschlossen.

In der Aussenpolitischen Strategie der Schweiz 2024-2027 hat der Bundesrat «Demokratie» als thematischen Schwerpunkt definiert und setzt damit einen neuen Akzent. Zunehmende autokratische Tendenzen in zahlreichen Staaten überall auf der Welt fordern die Schweizer Aussenpolitik heraus. Ziel der Strategie ist die Stärkung demokratischer Werte und Freiheiten, der Dialog und die Zusammenarbeit mit anderen Demokratien sowie die Stärkung der Resilienz von Demokratien, die unter Druck sind.(Quelle: EDA)

Baden bebt an der 100 jährigen Badenfahrt. Die Bilder.

Bundesamt für Zivilluftfahrt und Luftwaffe testen nachhaltigen Flugtreibstoff

Bern, 24.05.2023 – Die Schweizer Luftwaffe will einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Unter der Leitung des Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL) testet sie deshalb vom 23. bis 24. Mai 2023 den Einsatz von nachhaltigem Flugtreibstoff. Das Ziel: Die Menge an Russemissionen und fossilem CO2 reduzieren.

Der Anteil am gesamten Flugtreibstoffabsatz in der Schweiz (nationale und internationale Flüge ab Schweiz) für den militärischen Flugverkehr beträgt nur rund 2%. Trotzdem will die Luftwaffe ihren Beitrag zur Reduktion der Schadstoffemissionen leisten. Aus diesem Grund testen die Luftwaffe und die Militärluftfahrtbehörde der Schweizer Armee in Payerne unter der Federführung des BAZL zusammen mit weiteren Partnern wie den Forschungsinstituten der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) sowie dem Paul Scherrer Institut (PSI) den Einsatz von nachhaltigem Flugtreibstoff an einer Cessna 560 XL Citation Excel der Luftwaffe. Bei den Messungen stehen die ultrafeinen Russemissionen und flüchtige ultrafeine Partikel im Zentrum, aber auch gasförmige Schadstoffe gehören dazu.

Das verwendete Treibstoffgemisch mit einem Anteil von rund 35% nachhaltigem Treibstoff erfordert keine technischen Anpassungen am Flugzeug oder an der Tankanlage. Es kann direkt verwendet werden und ist dadurch eine sofort wirksame Massnahme zur Emissionsreduktion in der Luftfahrt. Das verwendete Treibstoffgemisch enthält weniger Schwefel, weniger aromatische Kohlenwasserstoffe und rund 35 Prozent weniger fossilen Kohlenstoff (CO2). Hergestellt wird der nachhaltige Anteil in einem zertifizierten Verfahren aus organischen Abfällen wie Altspeiseöl und tierischen Fetten.

Resultate in wissenschaftlicher Publikation

Die Messungen finden am Boden statt, dabei durchläuft ein Triebwerk den gesamten Leistungsbereich, jeweils mit und ohne beigemischtem nachhaltigen Flugtreibstoff. Hinter dem Triebwerk wird dafür ein Messsystem positioniert, welches eigens in der Schweiz entwickelt wurde. Die Vergleichbarkeit von Messergebnissen ist durch die Anwendung internationaler Standards für die Messungen sichergestellt. Nach diesen

Tests werten die ZHAW, PSI und BAZL die gemessenen Emissionsveränderungen aus. Die Resultate sollen in einer wissenschaftlichen Publikation veröffentlicht werden.

Beispielhafte Zusammenarbeit

Finanziert werden die Messungen unter anderem durch die Schweizer Steuer auf Flugtreibstoffen für Inlandflüge. Das BAZL, welches das Projekt leitet, stellt die triebwerktechnischen Daten und die Abgassonde für die Messung zur Verfügung. Die Luftwaffe beteiligt sich mit Personal und dem Flugzeug. Die Logistikbasis der Armee organisiert und finanziert den Treibstoff. Die ZHAW betreibt das Schweizer Messsystem für die Abgasmessung an Flugzeugtriebwerken. Das Paul Scherrer Institut liefert Expertise und Messinstrumente für die weitere Analyse der Schadstoffe und Partikel. Diese Kooperation zeigt beispielhaft, wie militärische und zivile Akteure engagiert, unkompliziert und effizient für gemeinsame Ziele zusammenarbeiten.

Nachhaltige Flugtreibstoffe (Sustainable Aviation Fuels, SAF)

Nachhaltige Flugtreibstoffe sind der vielversprechendste Ansatz zur Reduktion der CO2-Emissionen in der Luftfahrt. Verglichen mit fossilem Treibstoff können über 80% der CO2-Emissionen vermieden werden. Bereits durchgeführte Messungen in der zivilen Luftfahrt haben gezeigt, dass damit auch weitere Schadstoffemissionen signifikant reduziert werden können. Dies verspricht eine Reduktion der Nicht-CO2-Effekte auf das Klima.

(Quelle: BAZL)

Zu Gast in der iranischen Botschaft in Bern

Auszug aus dem Buch von Gerd M. Müller. Das ganze Manuskript ist als E-Book Version verfügbar und die Leseproben finden Sie hier.

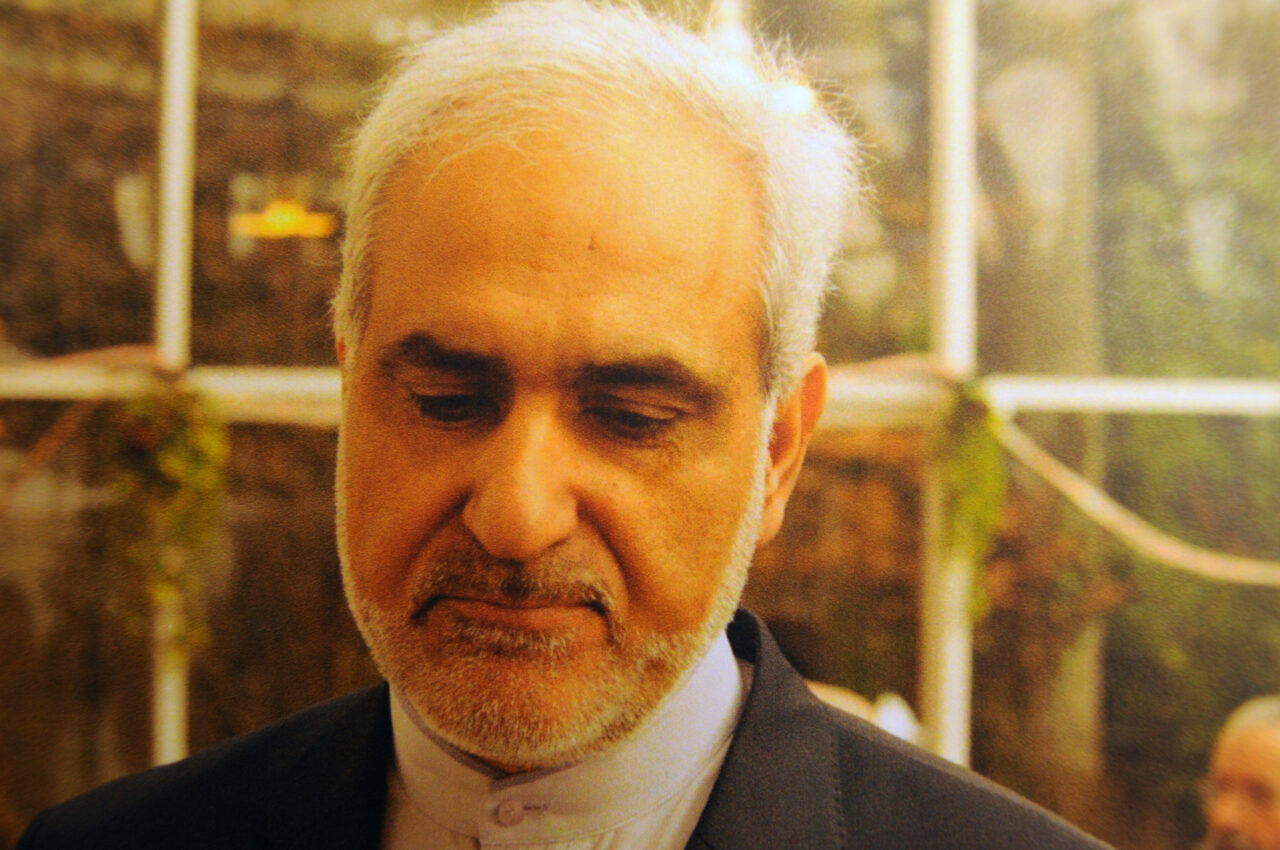

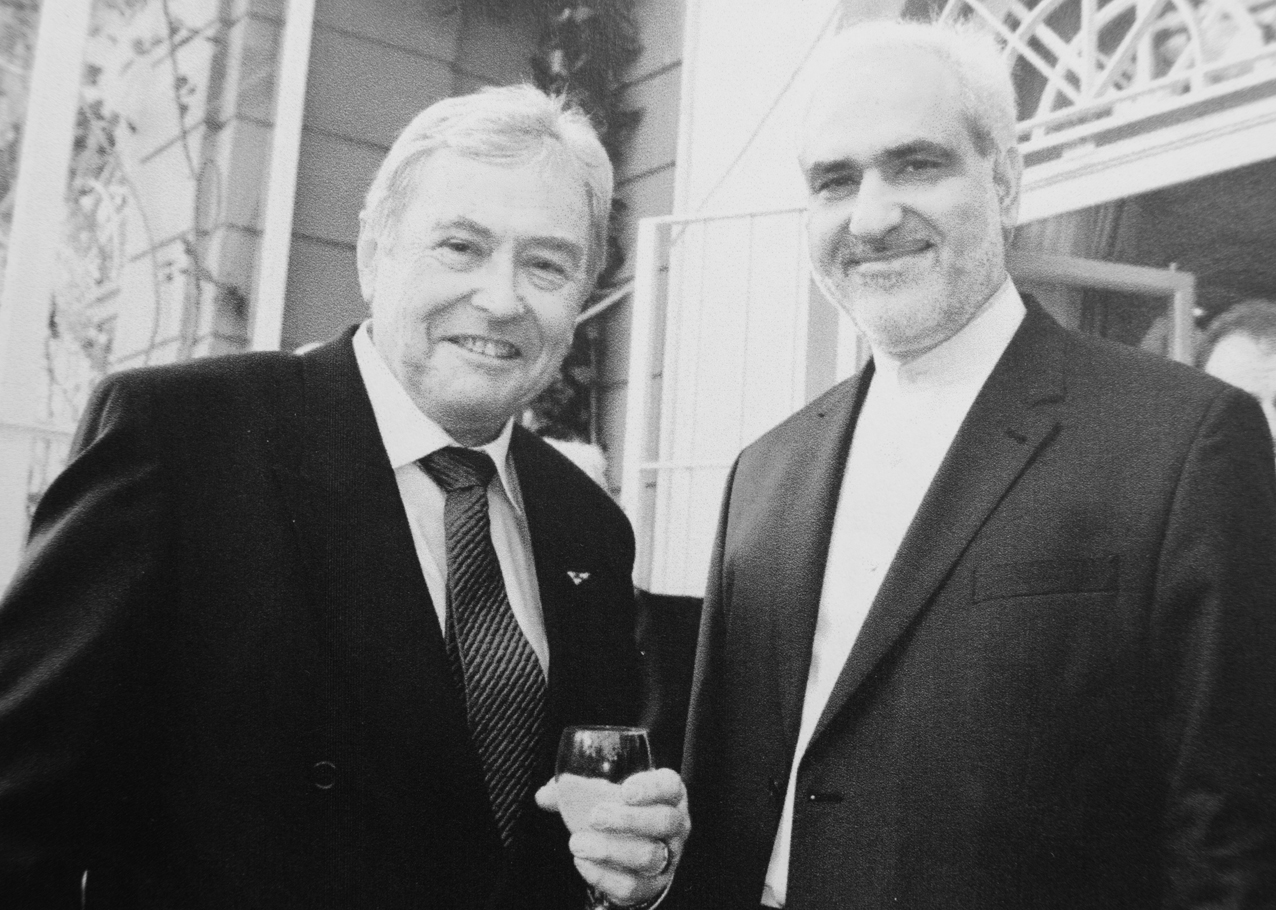

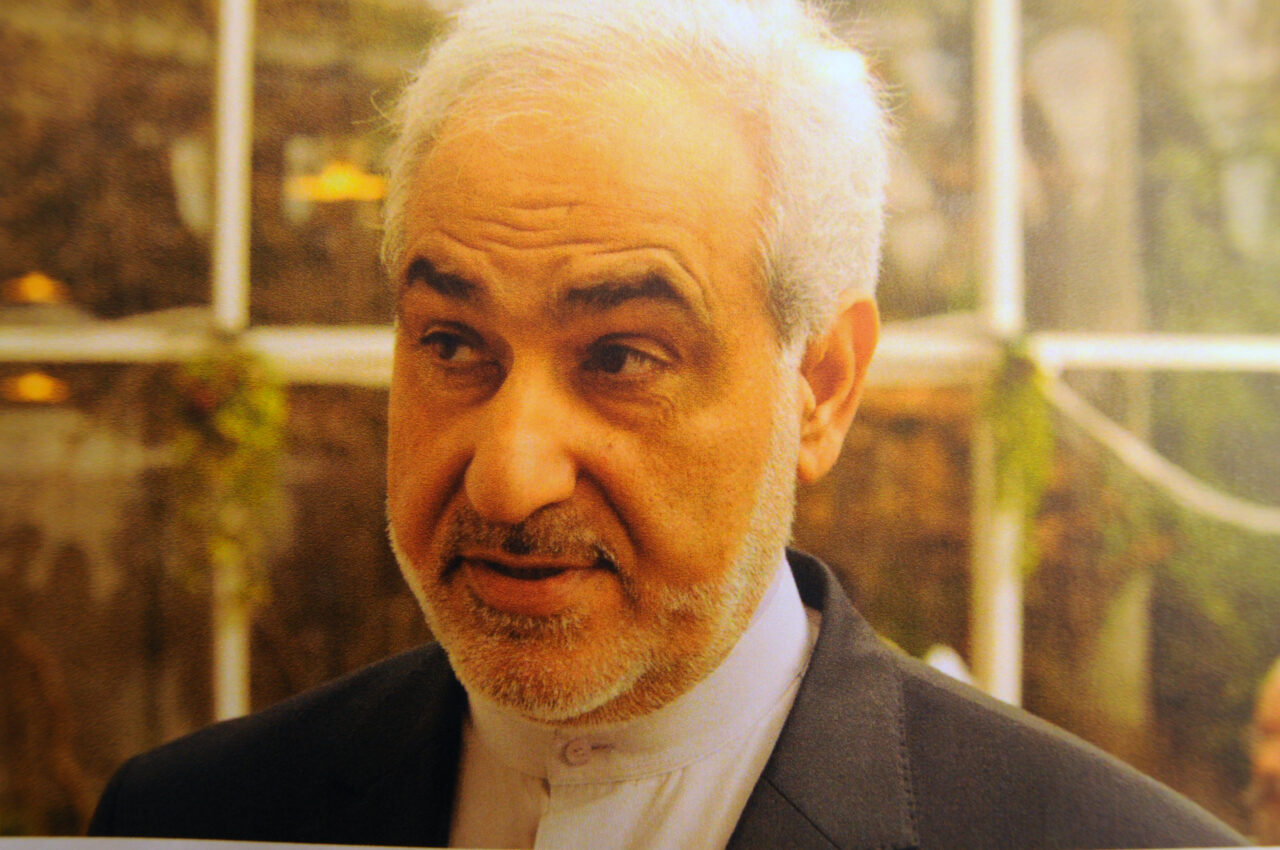

Was „zum Teufel“ den iranischen Botschafter in der Schweiz, Alireza Salari, veranlasst hat, mich zur diplomatischen Feier aus Anlass des 35. Jahrestages der iranischen Revolution in die Botschaft in Bern einzuladen, weiss ich nicht. Ich erwartete einen kurzen Medientermin inmitten einer Schar JournalistInnen und ein paar Worte „zur Lage der Nation“. Doch es kam anders.

Verblüffenderweise war ich der einzige Medienschaffende und Pressefotograf unter einer handverlesenen Auswahl von Privatpersonen. Alle anderen gut 150 geladenen Gäste waren entweder Diplomaten, Spione oder beides. Noch interessanter wurde es, als auch der iranische Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif in der iranischen Botschaft in Bern erschien und von Alireza Salari enthusiastisch begrüsst wurde. Die Schweiz und die iranische Botschaft in Bern, als auch die akkreditierten Vertreter bei den Vereinten Nationen in Genf spielten eine wichtige Rolle in der Weltpolitik bei den diplomatischen Beziehenung zwischen dem Iran und der USA. Wie bei Kuba auch, dient und tritt die Schweiz als neutrales Land und Vermittlerin der diplomatischen Interessen dieser Länder untereinander auf.

Doch möchte ich an dieser Stelle die Feierlichkeiten in der Botschaft beenden und posthum einen weiteren einflussreichen von den Amerikanern am 3. Januar 2020 durch eine US-Drohne im Irak getöteten Strippenzieher der iranischen Aussenpolitik vorstellen und seine Fähigkeiten sowie seinen grossen Einfluss auf das Weltgeschehen anschauen. Die Rede ist von General Qasem Soleimani, der «Che Guevara» der iranischen Revolution, der inetwa auch so endete, wie sein berühmter kubanischer Vorgänger und dessen Strategie anwendete (die kubanische Revolution nicht nur in alle Länder Lateinamerikas zu exportieren, sondern auch kommunistische oder marxistische Länder in Afrika zu unterstützten). So wie Gaddafi mit der Finanzierung von Befreiungs- und Terrororganisationen oder Regierungsparteien vor ging, so exportierte auch Soleimani die iranische Revolution weit über die umliegenden Länder hinaus.

General Qasem Soleimani, Teherans langjährige graue Eminenz, wurde 1998 von Chomenei zum Chef der «Khuz»-Brigaden ernannt und koordinierte die Angriffe auf die israelischen Besatzer vom Libanon aus, bis diese dann zwei Jahre später abzogen. Der Einmarsch Israels im Libanon ist rückblickend ein schwerer Fehler, weil er den Iran dazu befeuerte, im Libanon die Hizbollah aufzubauen und im Irak mit shiitischen Milizen, die Sunniten anzugreifen, wie der damalige iranische Vize-Aussenminister Hossein Amir-Abdollahian sich dazu äusserte.

General Soleimani war der Schöpfer der «Widerstandsachse gegen den Imperialismus» und der langjährige Chefstratege bei der iranischen Aussenpolitik, die darauf abzielte, „die Imperialisten im Ausland zu beschäftigen, die shiitische Gemeinschaft im ganzen Nahen Osten zu vereinen und die Glaubensgemeinschaft gegen die sunnitischen Machtansprüche zu verteidigen“. Insbesondere der acht jährige Irak-Krieg, der über eine Million Iraner das Leben kostete und der israelische Einmarsch im Libanon, prägten den unter den «Revolutionsgarden» und «Khuz»-Brigaden, einer Sondereinheit gross gewordenen Soleimani.

Der Iran hat vom Zusammenbruch des Iraks und von den Folgen des Arabischen Frühlings profitiert und seinen Einfluss in der Region massiv ausgebaut. Teheran wird dabei von drei wesentlichen Interessen getrieben: die drei Komponenten der iranischen Aussenpolitik sind ideologische, geopolitische und sicherheitspolitische Strategien. Ideologisch betrachtet sieht sich der Iran einerseits als Schutzmacht unterdrückter Muslime im Kontext einer revolutionären Widerstandsmacht gegen Israel und die USA. Geopolitisch hingegen zielt der Iran darauf ab Saudi Arabien die Stirn zu bieten, um seinen Einfluss in der Region auszuweiten. Diese Rivalität wird in Syrien oder im Jemen ausgetragen. Da der Iran kräftemässig seinen mächtigsten Nachbarn militärisch unterlegen ist, verlagert er sein Abwehrdispositiv ins benachbarte Ausland. Die Strategie hat bisher gut funktioniert, doch dazu ist ein mächtiges Netzwerk nicht-staatlicher Akteure essentiel.

Teherans regionalpolitische Entscheidungen werden vom Obersten Nationalen Sicherheitsrat gefällt, dem der Präsident, Vertreter des Revolutionsführers, die Kommandeure der Streitkräfte und im operativen Geschäft die Quds (Jerusalem Brigaden) beiwohnen. Ferner sind auch noch die Pasdaran, die paramilitärischen Revolutionsgarden eingebunden. Dieses supranationale Netzwerk beinhaltet auch die Kooperation und Unterstützung der Hamas in den Palästinensischen Gebieten und im Gaza Streifen, derweil im Libanon wie erwähnt die Hisbollah eine entscheidene Rolle spielt auch zum Assad Regime gute Kontakte auf staatlicher Ebene bestehen. Dies ist die bisher sehr erfolgreiche asymetrische Kriegsführung des Irans im Nahen Osten.

Als Osama Bin Laden die Twin Towers in Schutt und Asche legte, wollte die Amerikaner plötzlich wieder mehr von den Iranern über die Taliban und die Lage in Afghanistan wissen. Auch der Iran sah Osama Bin Laden als Feind an und so lieferte Solemani als Chef der Khuz-Brigaden in Genf der CIA die wichtigsten Informationen. Doch die iranisch-amerikanische Allianz dauerte nicht lange, schon befeuerte der bescheuerte US-Präsident George Bush die Iraner wieder zu Staatsfeinden hoch und kreeirte die «Achse des Bösen». So fühlte sich der Iran durch die US-Intervention im Irak und der Umzingelung aggressiver, imperialistischer US-Truppen bedroht, intervenierte bei den Vereinten Nationen und die warnten die Amerikaner vor den Konsequenzen einer Intervention im Irak in Genf. Doch die Amerikaner, „idiotisch wie so oft“, zerstörten dann „binnen weniger Monate die gesamte Struktur im Irak, schwächten den Staat und lösten die Streitkräfte auf“, wie Hossam Dawod, ein Berater des irakischen Diktators ausführte. „So wurden die Fundamente der irakischen Gesellschaft total zerstört“, fügt er hinzu.

Das von den Amerikanern herbeigeführte Machtvakuum nutzte auch Soleimani aus. Er spielte eine zentrale Rolle bei der Nachkriegsentwicklung im Irak und beeinflusste die Geschichte auch dort, in dem er die im Iran ausgebildeten, irakischen, shiitischen Milizen zurück in die Heimat schickte, mit Waffen ausstattete und auch finanziell unterstützte, wie mir mehrere Insider bestätigen. Daraufhin griff die pro-iranische Hisbollah die US-Streitkräfte derart gnadenlos an, dass die Amerikaner sich zurückziehen mussten und wieder einmal ein gigantisches Chaos hinterliessen, das die westliche und nahöstliche Welt auf Jahrzehnte hinaus beschäftigen wird. Denn durch die shitische Aggression Irans im Irak entstand die sunnitische Extremismus-Variante, der IS, der wie wir wissen, ebenfalls viel Terror und Elend verursacht hat und noch immer tut, um die bekannten Ereignisse kurz zu fassen.

Innenpolitisch wurden nach dem achtjährigen Iran-Irak Krieg rund 4000 Iraner bei einer Säuberungswelle exekutiert, womit der mörderische Gottesstaat einmal mehr seine Unbarmherzigkeit gegenüber politisch nicht linientreuen Personen erneut offenbarte. Bei späteren Protesten zum Beispiel bei den Aufständen infolge der erhöhten Benzinpreise, wurde scharf geschossen und viele Demonstranten mit gezielten Kopfschüssen getötet, weitere nach einer Inhaftierung zu langen Haftstrafen verurteilt oder exekutiert und in Massengräbern verscharrt, ohne dass den Angehörigen die Leichen übergeben wurden oder ihnen ein angemessener Abschied und die Trauerzeit zugestanden wurde. Ein barbarisches System.

Doch wie kam es zur Allianz des Irans mit Syrien? Die Lage ist kompliziert. Bashar Assad, der ja ein Christ ist und der für seine Greueltaten bisher nicht zur Rechenschaft gezogen wurde – trotz einst lau(t)en Protesten gegen sein diktatorisches Regime zu Beginn der Revolution im Schatten des arabischen Frühlings. Dank den Russen und der Türkei konnte er an der Macht bleiben. Das tragische an der EU und Nato ist, dass immer nur lamentiert und an den Frieden appelliert wird, derweil andere Staaten entschlossen sind, einzugreifen. Doch zurück zur Ursache der syrisch-iranischen Allianz: Weil die Sunniten und insbesondere der erstarkte IS nun auch in Syrien für Bashar Assad zur Gefahr wurden, solidarisierten sich Solemani und Assad im Kampf gegen die Sunniten. Nach Angaben gut informierter Kreise, flog Solemani verdeckt in einem mit humanitären Gütern beladenen Flugzeug nach Amman zu Assad und koordinierte mit ihm die Angriffe gegen den IS.

So gesehen, müsste Europa und der Westen Solemani ironischerweise ein klein wenig dankbar sein. Nun zu einem weiteren genialen Strategie-Spielchen Soleimanis, das zur Kontrolle des Iraks von Teheran aus führte und die Amerikaner Milliarden für den Erzfeind kosteten. Von der Wiederaufbauhilfe zwischen 2005 – 2015 im Umfang von rund 800 Mia. US-Dollars an den Irak wurden gemäss Aussagen des ehemaligen irakischen Ministers, Ahmed Al Hadj, aufgrund eines Finanzausschussberichtes etwa 312 Mia. von den Iranern via Hisbollah und andere pro iranische Organisationen abgezweigt und ausser Landes geschafft. „Der Irak wurde zum Goldesel des Irans“, bekräftig auch Hosham Dawod. Doch 2019 wird Solemani durch ein Geheimdienst-Leak beim iranischen Geheimdienst (MOIS) desavouiert. Dann kamen die Kriegsverbrechen von 2014 in «Jurf al Sakhar» ans Licht. Die shiitische Hisbollah verübte damals grauenhafte Verbrechen, was zu über 150’000 Vertriebenen unter der sunnitischen Bevölkerung führte.

Qassem Solemani ist tot – und das ist (mit Verlaub) gut so. Dies ändert jedoch wenig an der Aussenpolitik des Irans und man fragt sich auch, wieviele Amerikaner zuvor so hätten getötet beziehungsweise eliminiert werden müssen, um all das Unheil zu vermeiden, dass die USA ausschliesslich in ihren eigenen Interessen mit katastrophalen Folgen für die ganze Welt verursacht haben. Hier wie andernorts! Schauen sie sich doch nur mal auf Wikipedia die Auflistung aller US-Interventionen an. Das ergibt ein unglaubliches Puzzle der Infiltration, Subversion, Konterrevolution und wie immer man all das nenn will. Doch muss man sich bei aller Schuldzuweisung an die USA auch fragen, was denn eigentlich die muslimische Gesellschaft und Diaspora weltweit macht, um den fortwährend schwelenden religiösen Konflikt zwischen Sunniten und Shiiten endlich zu befrieden und den gordischen Knoten vieler Konflikte und Terrorakte zu beenden? Da geschieht fast gar nichts und das ist das grösste Problem. Aber erinnern wir uns kurz daran, wie lange der Konflikt zwischen Christen und Katholiken angedauert hat und wie viele Menschenleben die Religionskriege in Europa forderten.

Eines zeichnet sich jedenfalls immer wieder ab. Die fortlaufenden «Law and Disorder» Interventionen der Amerikaner, sei es im Irak, im Iran, in Afghanistan, in Syrien wie in Vietnam und an vielen anderen Orten sind oder endeten zumeist mit einem riesigen Desaster, dass alle Regionen letzlich instabiler machte und zahlreiche Aggressoren und Terrororganisation erst erschuf. Die Aufrüstung aller heute existierenden Terrogruppierungen inklusive der Taliban sind zumeist auf die militärische Aufrüstung und Veranlassung durch die Vereinigten Staaten geschehen. Ein fataler Kreislauf, der sich immer wieder zu wiederholen scheint. Hinzu kommen die menschenverachtenden Verhältnisse auf Guantanamo, die dort praktizierten Foltermethoden werfen ein unrühmliches Licht auf die westliche Welt und die gelobte humane und rechtsstaatliche Auffassung der Menschenrechte und verletzen auch Kriegsrecht. Seien wir uns bewusst, dass wir in unserer zumeist passiven Rolle, als ungläubige Zuschauer angesichts des grotesken Weltgeschehens und übelsten Machtgebaren, auch im Kleinen, oft korrumpieren und bei vielen Missständen die Augen zudrücken und weitere Interventionen bequem ausblenden. So geschehen auch 50 Jahre lang beim Thema Klimaerwärmung und CO2-Ausstoss. Die Menschheit lernt offenbar nichts hinzu.

Portrait des Zürcher Fotojournalisten und Buchautoren Gerd M. Müller

Zuerst zu einigen spannenden Begegnungen mit berühmten oder berüchtigten VIPs

PORTRAIT DES FOTO-JOURNALISTEN UND BUCHAUTOREN

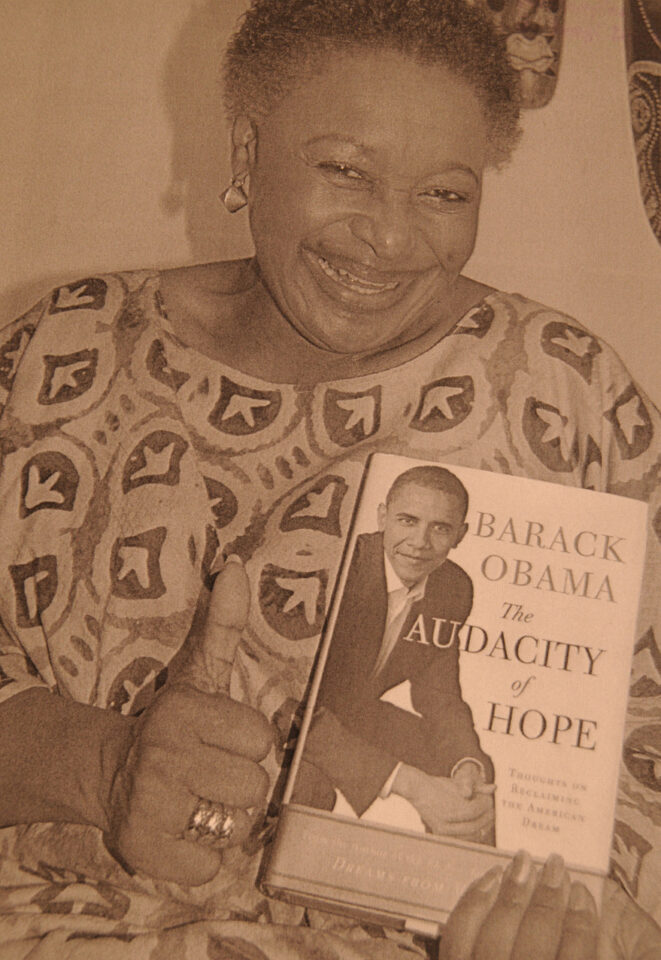

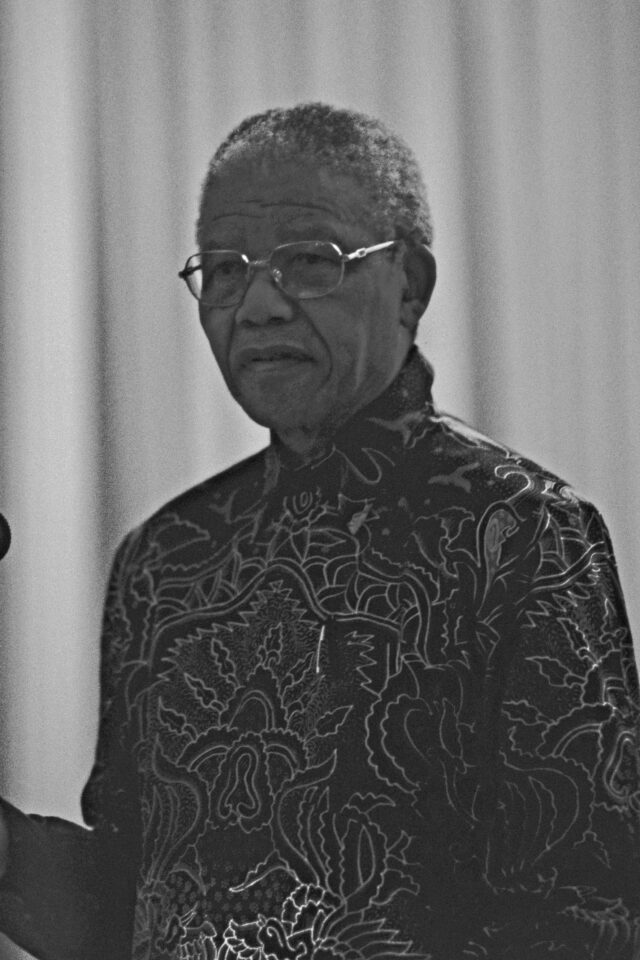

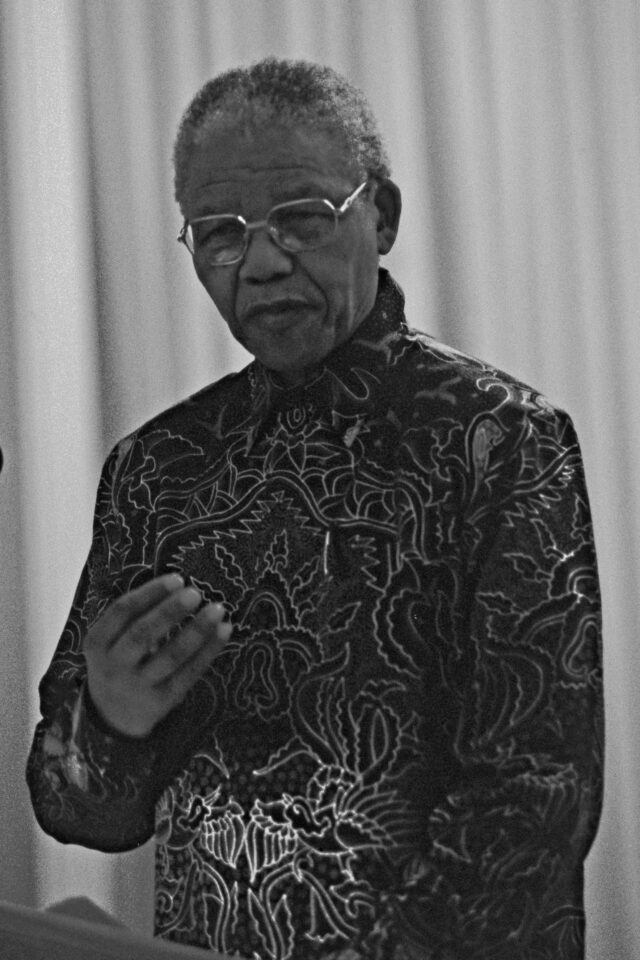

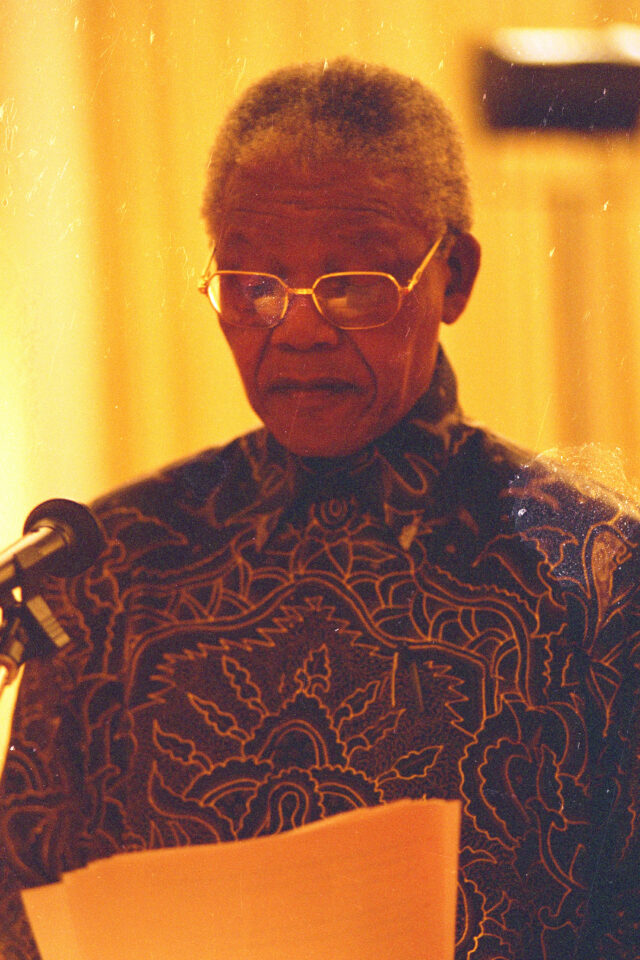

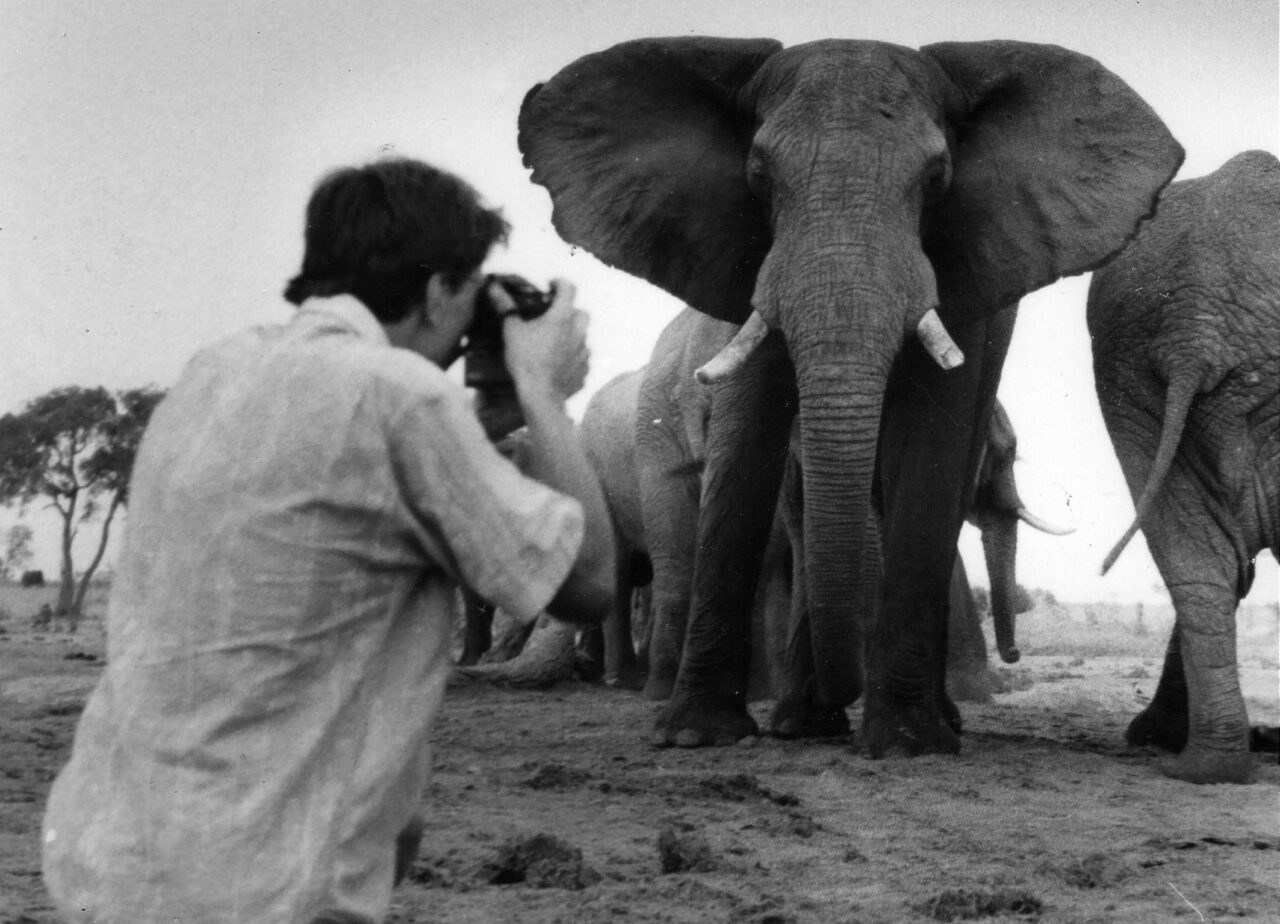

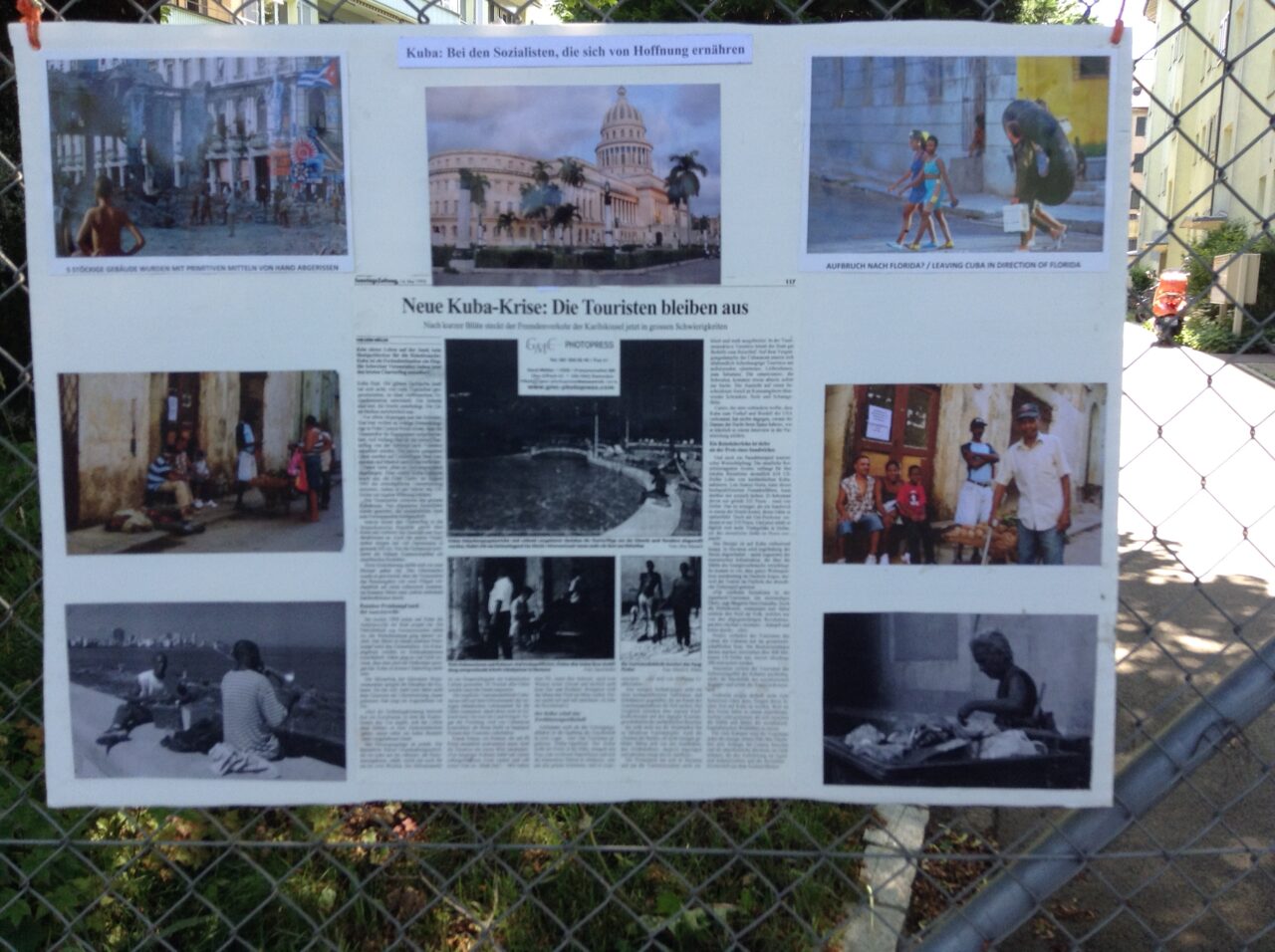

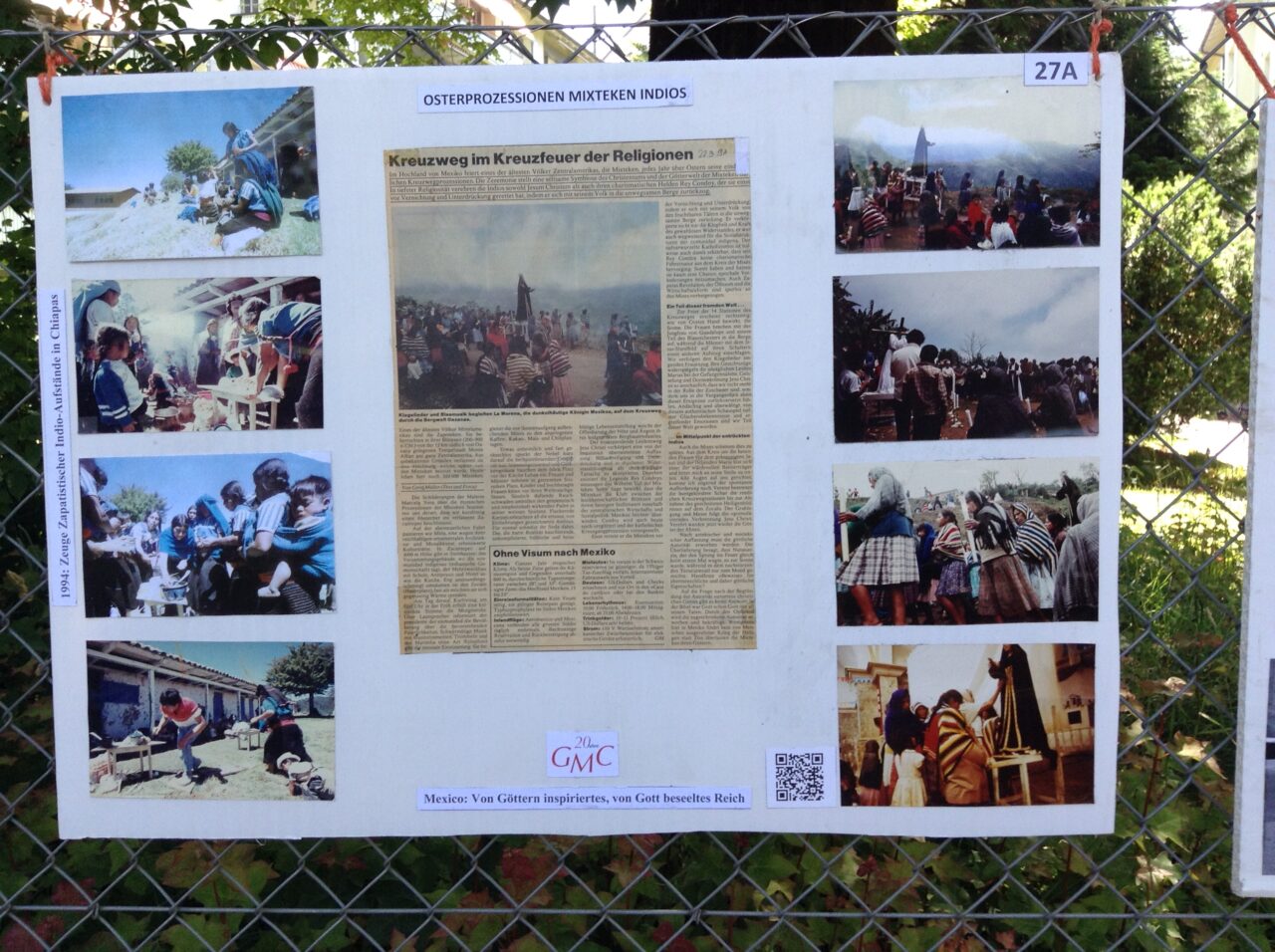

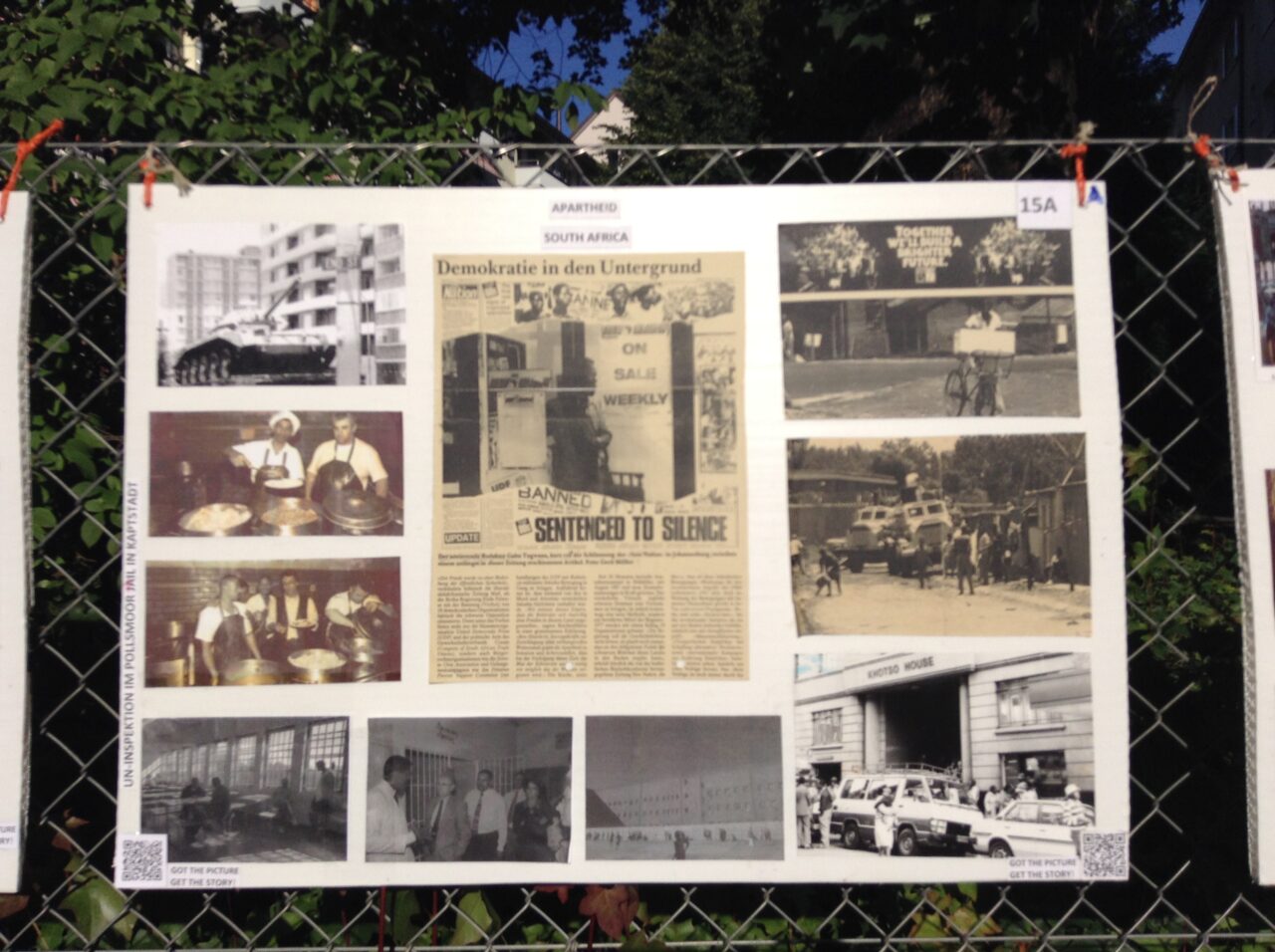

Gerd M. Müller ging 1986 (24-jährig) in Südafrika in den Untergrund, um sich ein Bild über die Apartheid zu machen. Später traf er Nelson Mandela und den Dalai Lama beide zwei Mal, 1987 sass er neben dem polnischen General Wojciech Jaruselski, (der den russen die Stirn bot) in einem für die polnische politische Elite vorbehaltenen Restaurant, 2006 traf er den russischen Aussenminister Schewardnadse in der damals führenden österreichischen Schlafklinik Lanzerhof, im Jahr 2000 Margaret Thatcher als demente Person im Coiffeur-Salon des Mount Nelson Hotels in Kapstadt.

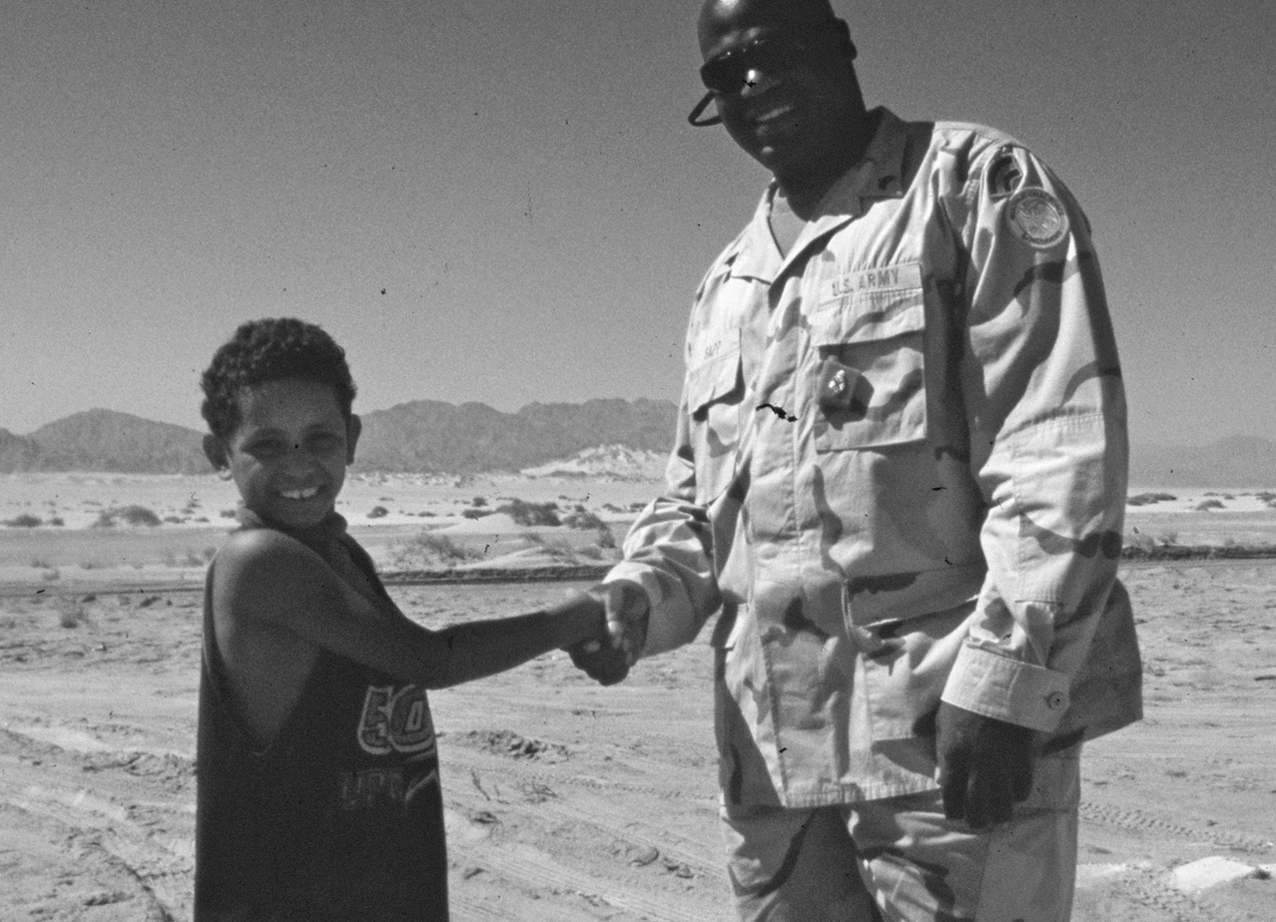

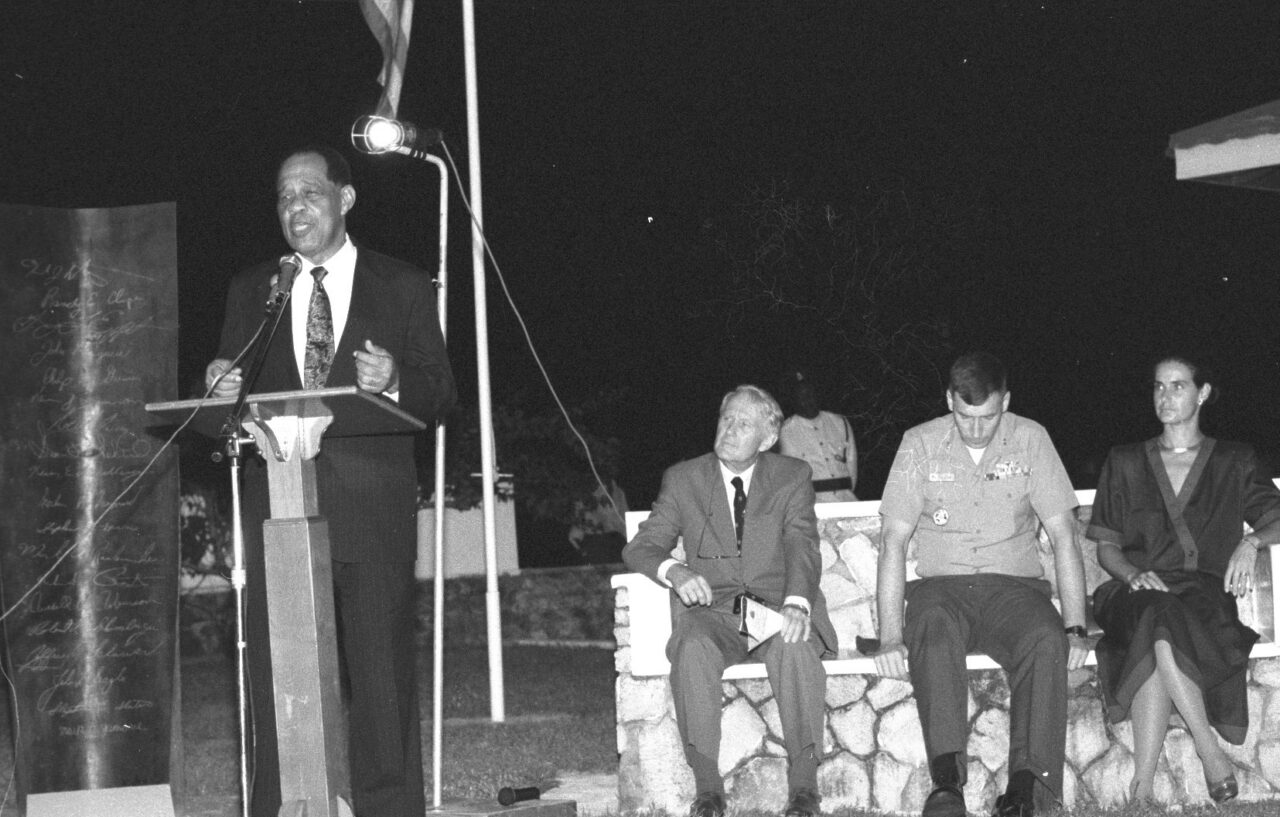

2014 traf er den iranischen Aussenminister Mohammed Shawar Sarif in der iranischen Botschaft in Bern zum 35. Jährigen Jubiläum der Revolutionsgarden, Wladimir Putin begegnete er im deutschen Bundestag und den chinesischen Staatschef Wen Jibao sah er am WEF. Zudem wurde Müller auf das Kriegsschiff USS John Rodgers vor der Küste Grenadas zum Pressefrühstück eingeladen, nachdem er zufällig an der Feier zum 9. Jahrestag der US-Invasion und einer Ansprache des Ministerpräsidenten Nicolas Breathwater an die Marines beigewohnt war.

Auch sonst hat der Fotoreporter etliche krasse Dinge erlebt, wie zwei Militärverhöre von zwei verfeindeten Staaten, deren Grenze er da und dort überschritten hatte (Senegal & Guinea-Bisseau) an einem Tag. Im Libanon gestaltete sich schon das Überschreiten gewis-ser Stadtgrenzen als sehr abenteuerlich bis zuweilen tödlich. Während Müllers stationärem Einsatz im Sinai gab es zwei der drei Terroranschläge. Auch die IKRK-Missionen während dem Bürgerkrieg in Südafrika (ANC-IFP-Konflikt) und später in Kenya nach den Unruhen im Rift Valley, waren prägende Eindrücke und Er-lebnisse, die sich alle in seinem Buch wiederspiegeln.

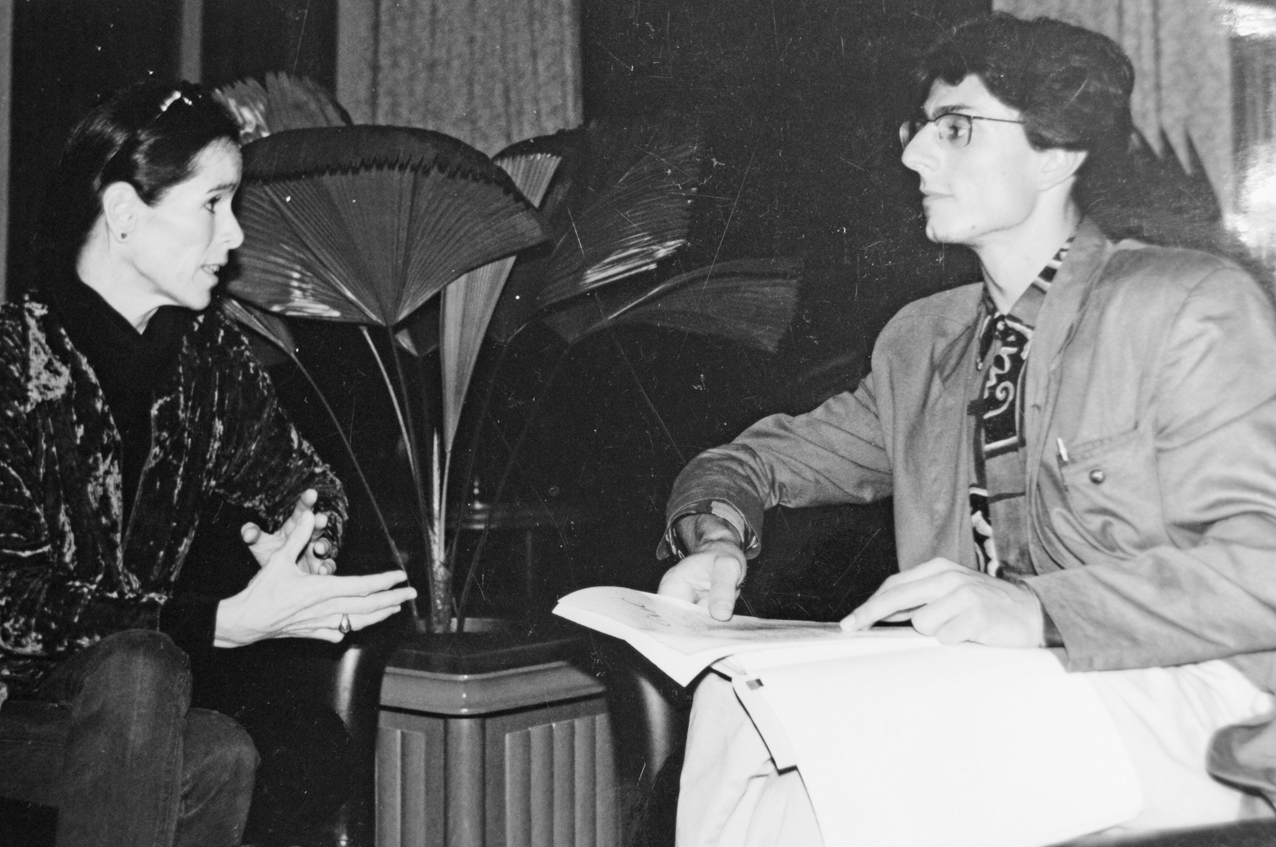

Bevor Müller sich 1992 als Fotojournalist selbstständig machte und die Presse- und Bildagentur «GMC Photopress» aufbaute, war er nach der Lehre bei «Oerlikon Bührle» erst im int. Exportgeschäft tätig, wechselte dann in die Werbewirtschaft zum «Media Daten Verlag» («Werbewoche») und war Anzeigenleiter der «NZZ» und des damaligen englisch sprachigen Magazins «The Swiss Review of World Affairs».

Prägende Lebensereignisse waren jedoch die 80er Jahre Jugendunruhen und das Umfeld im AJZ, dass ja auch nebst subersiven Avancen und radikal anarchstischen Tendenzen auch zu der flächendeckenden Überwachung der Bevölkerung führten, was sich im Fichenskandal von 1992 manifestierte. Heute ist ja tausendmal schlimmer.

In den 80er und 90er Jahren produzierte er die Wälzer «Portraits der Schweizer Werbewirtschaft» und «Portraits der Schweizer Kommunikationswirtschaft» beim «Bertschi Verlag und arbeite hernach beim «Radio Tropic» als Moderator und Produzent sowie beim Aargauer Lokalradio «Kanal K», wo er die vier Parteipräsidenten anlässlich der Burka-Initiative und Verschärfung des Asylrechts ins Studio einlud und die heisse politische Debatte souverän moderierte.

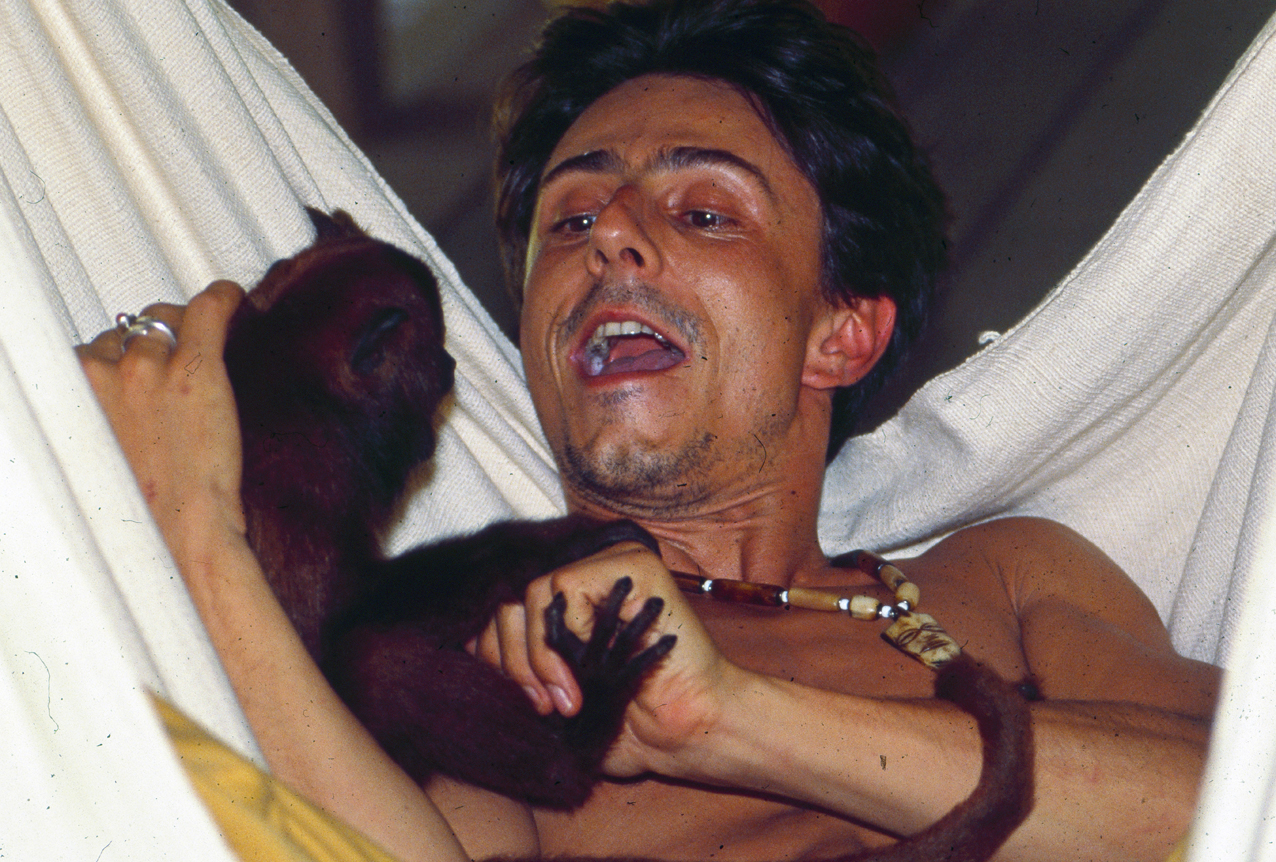

Ab 1986/87 war Müller als Resident Manager für «Imholz Reisen» erst im Sengegal, dann in Polen und schliesslich in London für jeweils drei Monate stationiert. Später war er für «Direkt Reisen» in Brasilien (Fortaleza) stationiert und kehrte nach kurzer Zeit nochmals privat nach Brasilien zurück um eine 6000 km langen Fahrt durch vier Bundesstaaten bis nach Manaus zu machen. 2009 beteiligte er sich an einer von Wissenschaftlern, Klimaforschern, Natur- und Umweltschützen begleiteten Expedition ins Amazonas Delta.

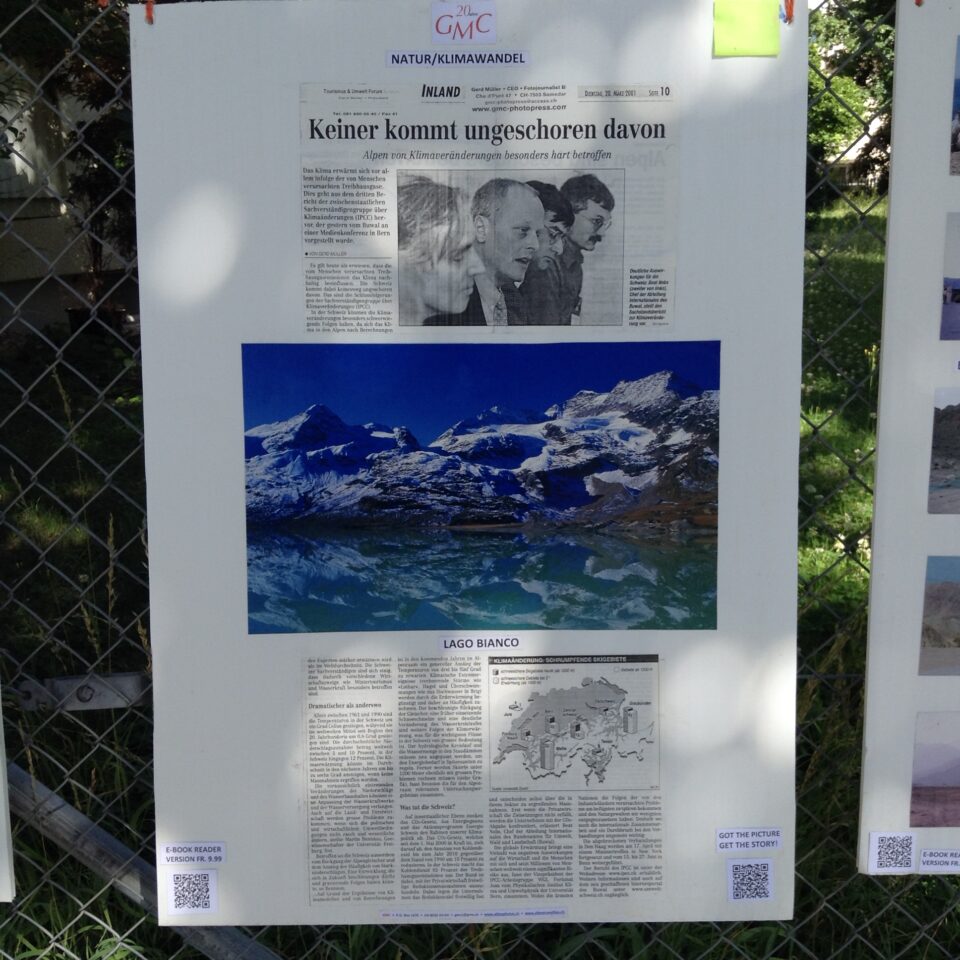

1999 liess er sich für drei Jahre in Samedan im Oberengadin nieder und gründete das «Tourismus & Umwelt Forum Schweiz», dessen Präsident und Geschäftsführer er dann war. So organisierte er eine Rail-Expo mit der Rhätischen Bahn an sechs Bahnhöfen im Kanton Graubünden und dank dem Engagement des berühmten St. Moritzer Tourismus-Delegierten Hans-Peter Danuser viele weitere Gelgenheiten den Klimawandel in den Fokus der Bevölkerung zu lenken. Das war vor bald 25 Jahren.

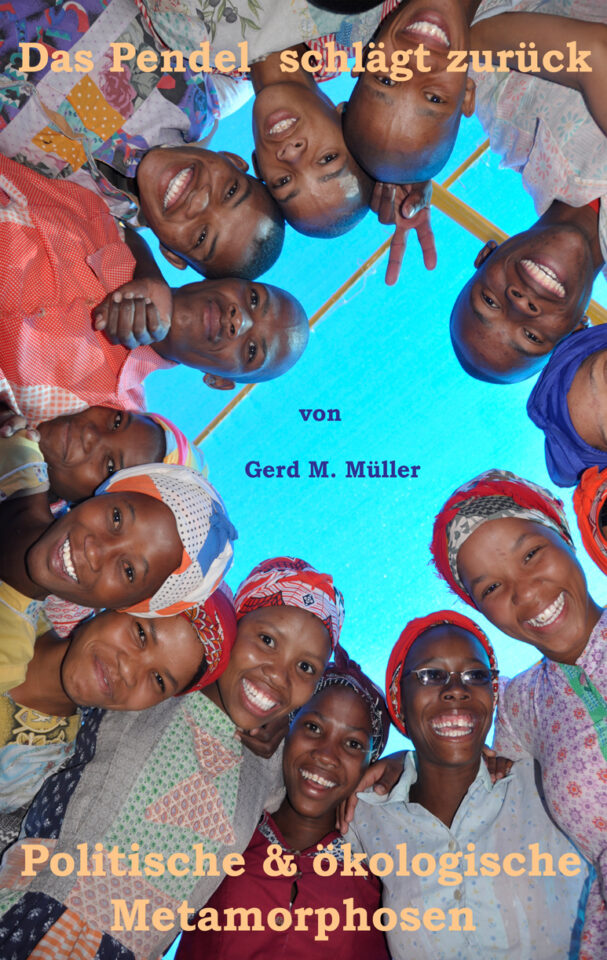

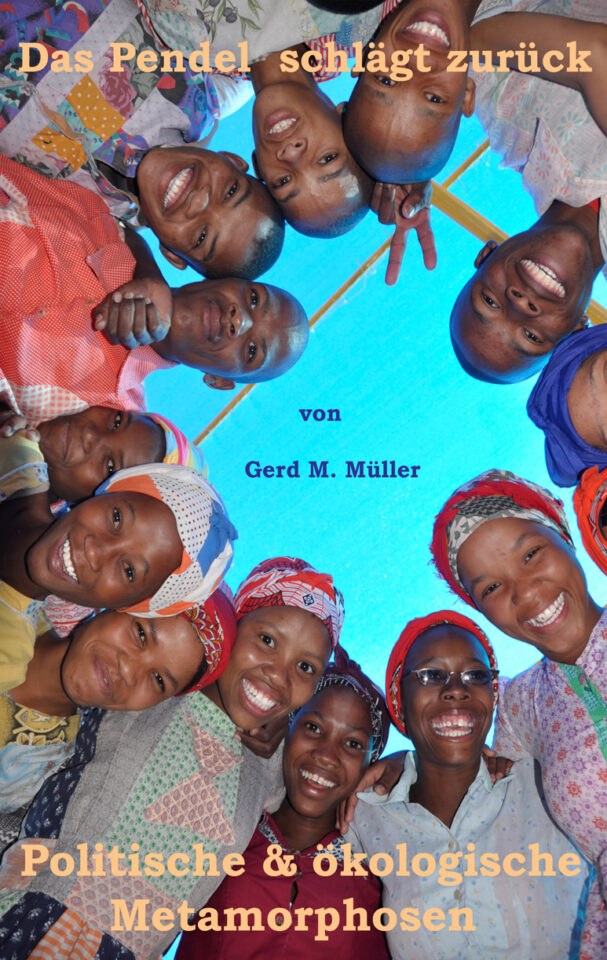

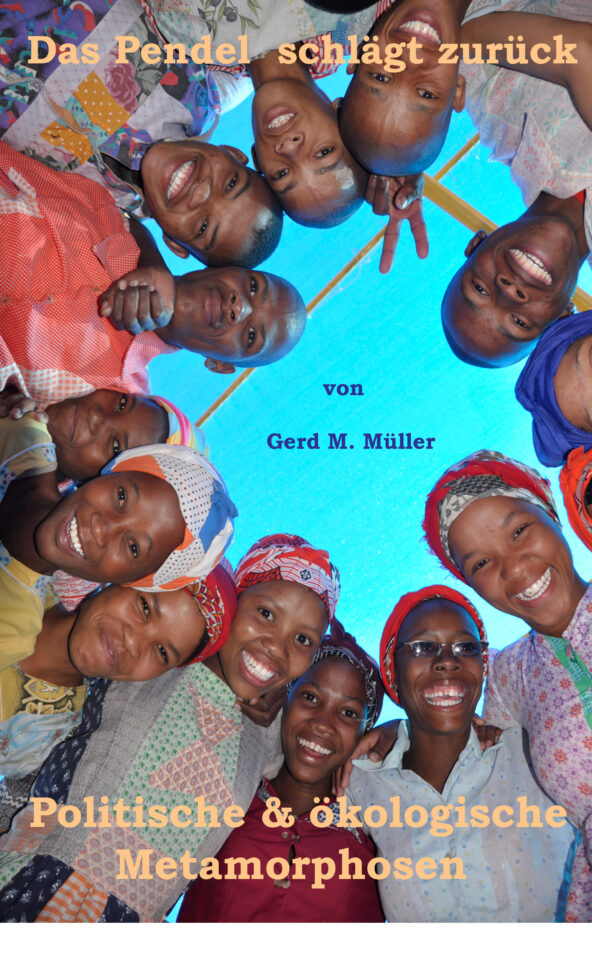

Zum Buch

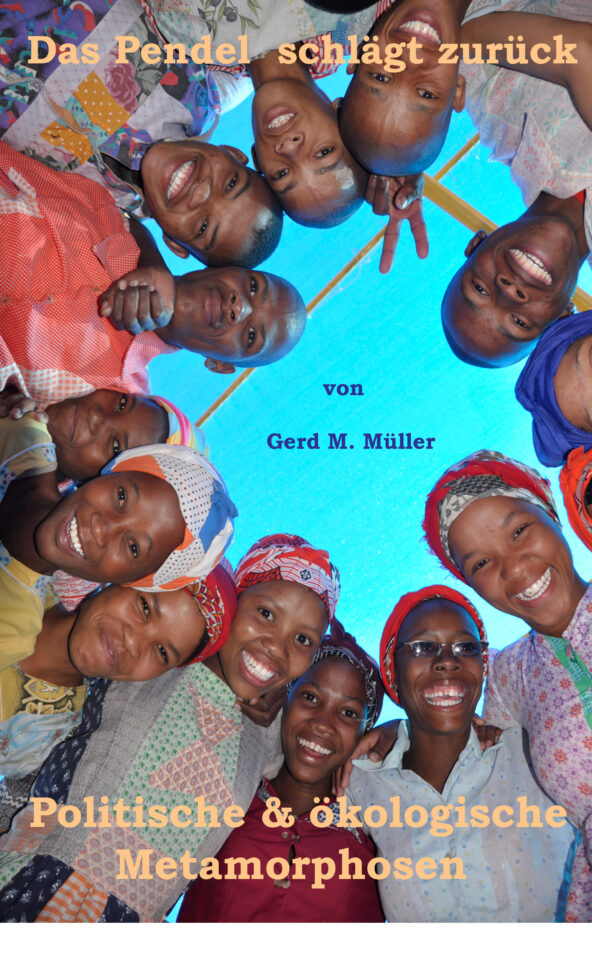

Das Buch des Zürcher Foto-Journalisten Gerd Michael Müller «DAS PENDEL SCHLÄGT ZURÜCK – POLITISCHE & ÖKOLOGISCHE METAMORPHOSEN» nimmt Sie ab den wilden 80er Jahren mit auf eine spannende Zeitreise durch 30 Länder und 40 Jahre Zeitgeschichte mit Fokus auf politische Skandale und ökologische Vorgänge in Krisenregionen rund um den Globus. Er beleuchtet das Schicksal indigener Völker, zeigt die Zerstörung ihres Lebensraumes auf, rückt ökologische Aspekte und menschliche Schicksale in den Vordergrund, analysiert scharfsichtig und gut informiert die politischen Transformationsprozesse.

Müller prangert den masslosen Konsum und die gnadenlose Ausbeutung der Ressourcen an, zeigt die fatalen Auswirkungen wirtschaftlicher Ausbeutung, gesell-schaftlicher Fahrlässigkeit und politische Ignoranz auf und skizziert Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels. Pointiert, hintergründig und erhellend erzählt Müller anhand seiner persönlichen Erlebnissen aus seiner investigativen Reise und Reportagetätigkeit für namhafte Medien rund 30 Länder. Ein Mix aus spannenden Polit-Thrillern, tieferen Einsichten und tollen Bekanntschaften und Begegnungen mit berühmten Persönlichkeiten.

Die E-Book-Version ist auf hier zu finden. Zum Manuskript. Zu Facebook.

Zu den Fotoaustellungen

2023: GZ Heuried, Zürich Foto-Expo und Buchvernissage (12.1. bis 8.2.2023)

2022: GZ Riesbach, Zürich Seefeld (29.9. bis 14.11.2022)

2022: Freiluft-Ausstellung Ecke Kanzleistrasse/Urselweg

2021: Freiluft-Fotoausstellung in Zürich im Kreis 4

2017: Werkschau und Konzert in Kirchdorf (AG)

1999: Klima-Fotoausstellungen im Bahnhof von St. Moritz, Pontresina, Davos, Samedan, Pontresina in drei Güterzügen der Rhb

1994: Fotoausstellung an der Berner Ferienmesse

1993: Karibik-Fotoausstellung im Hotel International in Zürich-Oerlikon

Bildershop / Shutterstock-Portfolio

Medien, für die Müller gearbeitet hat:

Annabelle, Animan, Aargauer Zeitung, Airport-Magazin, Badener Tagblatt, Der Bund, Berner Zeitung, Bündner Zeitung, Excellence International, Globo, Glückspost, Der Landbote, facts, Luzerner Zeitung, Luzerner Neuste Zeitung, Mittelland-Zeitung, Modeblatt, Relax & Style, On Bus-iness, Schaffhauser Nachrichten, Solothurner Nachrichten, Die Südostschweiz, Tages-Anzeiger, Tourbillon, Sonntags-Blick, Sonntags-Zeitung, Weltwoche, Welt am Sonntag, Wellness live, World of Wellness, Touring Magazin, WOZ. Zu den Printmedien-Publikationen

Südafrika 94: IKRK-Einsätze im «ANC-IFP» Bürgerkrieg

AUSZUG AUS DEM BUCH «DAS PENDEL SCHLÄGT ZURÜCK – POLITISCHE & ÖKOLOGISCHE METAMORPHOSEN» DES ZÜRCHER FOTO-JOURNALISTEN GERD MICHAEL MÜLLER

VORWORT

Das Buch des Zürcher Foto-Journalisten Gerd Michael Müller nimmt Sie ab den wilden 80er Jahren mit auf eine spannende Zeitreise durch 30 Länder und 40 Jahre Zeitgeschichte mit Fokus auf politische Skandale und ökologische Vorgänge in Krisenregionen rund um den Globus. Er beleuchtet das Schicksal indigener Völker, zeigt die Zerstörung ihres Lebensraumes auf, rückt ökologische Aspekte und menschliche Schicksale in den Vordergrund, analysiert scharfsichtig und gut informiert die politischen Transformationsprozesse. Müller prangert den masslosen Kon-sum und die gnadenlose Ausbeutung der Ressourcen an, zeigt die fatalen Auswirkungen wirtschaftlicher Ausbeutung, gesellschaftlicher Fahr-lässigkeit und politische Ignoranz auf und skizziert Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels. Pointiert, hintergründig und erhellend erzählt Müller anhand seiner persönlichen Erlebnissen aus seiner investigativen Reise und Reportagetätigkeit für namhafte Medien rund 30 Länder. Ein Mix aus spannenden Polit-Thrillern, tieferen Einsichten und tollen Bekanntschaften und Begegnungen mit berühmten Persönlichkeiten. Eine nicht alltägliche Reiseliteratur, gespickt mit sozialkritischen und abenteuerlichen Geschichten sowie persönlichen Essays – den Highlights und der Essenz seines abenteuerlich wilden Nomaden-Lebens für die Reportage-Fotografie eben. Nach der Lektüre dieses Buchs zählen Sie zu den kulturell als auch ökologisch und politisch versierten GlobetrotterInnen.

IKRK-Einsätze im «ANC-IFP» Bürgerkrieg

Nach dem das Apartheid-Regime durch den UNO-Boykott und den südafrikanischen Widerstand zusammenbrach, kam es zu einem erbittertem Machtkampf zwischen dem «ANC» (African National Congress) und Buthelezi`s «IFP» (Inkhata Freedom Party). Der Bürgerkrieg forderte X-tausend Opfer und machte Zehntausende zu Flücht-ingen. Eine weitere Tragödie, denn zuvor hatte das weisse Regime im Zuge der Rassentrennung Hundertausende von schwarzen Menschen wie Vieh zwangsumgesiedelt. Nun gab es wieder eine Welle von Vertriebenen im Land und Grabenkämpfe unter den Schwarzen. Es war eine erklärte Strategie, der abtretenden, beziehungsweise gefähr-deten Machthabern, mit allen Mittel Zwietracht unter den Schwarzen zu säen und so hat das Botha-Regime Buthelzi als Gegenkandidat zu Mandela aufzustellen. Alle Mittel der Destabilisierung wurden angewandt und die Saat ging auf. Der darauf folgende Bürgerkrieg war fürchterlich.

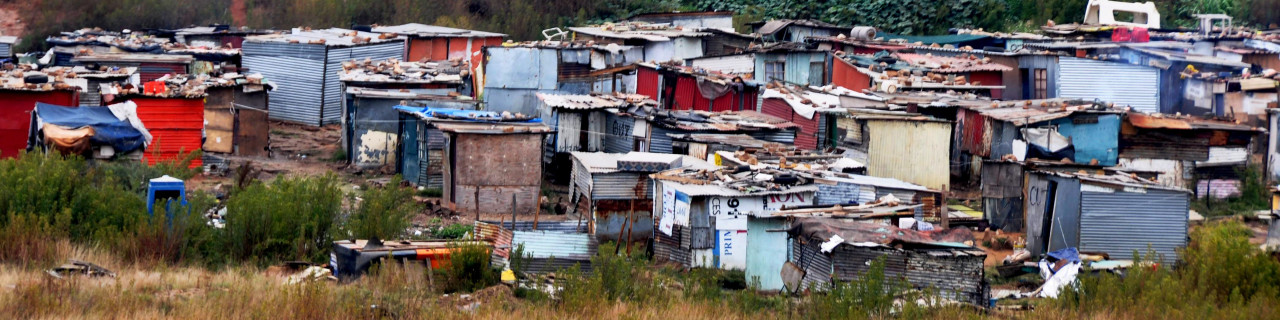

Im Südafrika der Nach-Apartheid beschäftigten die Menschen vor allem eins: die ständig wachsende Gewalt-Kriminalität. Hatte die Polizei früher in erster Linie die Verfolgung politischer Gegner zum Ziel, fochten die Sicherheitskräfte und Politiker nun einen fast aussichtslosen Kampf gegen die Brutalität der Kriminalität aus. Der «Taxi-/Minibus-Krieg» in Durban forderte seit Jahren zahlreiche unschuldige Menschenleben. In Kapstadt tobte ein Bandenkrieg unter 80‘000 Jugendlichen, auch Johannesburg wurde Schauplatz zahlreicher Verbrechen. Als Tourist oder Geschäftsreisender spürte man die «Atmosphäre der Angst» intensiv. Die Polizeikräfte operierten wie paramilitärische Organisationen und hatten einen üblen Ruf, in den jeweiligen Städten.

Die Arbeitslosigkeit betrug fast 40 Prozent und liess so die weit verbreitete Armut und die Kriminalität in die Höhe schnellen, begünstigt durch die Ohnmacht und Korruption des mit sich selbst beschäftigten Justiz- und Polizei-apparates, der im Zuge des radikalen Umbaus gelähmt war. Täglich wurden in Südafrika über 60 Menschen, also jährlich insge-samt gegen 20‘000 Personen umgebracht. Südafrikas Gefängnisse platzten aus allen Nähten. Strafuntersuchungen bleiben jahrelang unbearbeitet liegen. Auch Jugendliche unter 14 Jahren waren vielfach lange Zeit inhaftiert.

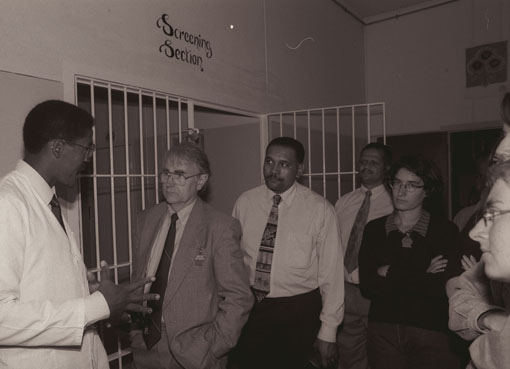

Ende 1993begleitete ich einen Freund von mir, Daniel S., der als IKRK-/Rotkreuz Südafrika-Delegierter in Johan–nesburg stationiert war, auf seiner Reise in die Flüchtlingslager, um die dortige Lage zu sondieren, den Opfern zu helfen und die Friedensbemühungen zur Stabilisierung des Landes im Hinblick auf eine demokratische Verfassung und Regierung der «Regenbogen-Nation» zu unterstützen. Wir fuhren zu den damaligen Hotspots «Margate» und «Ladysmith», «Ezakhweni» und «Emphangeni», «Mfung» und «Obizo» sowie «Empendle» protokollierten die abgebrannen Häuser und die Toten, führten Gespräche mit Hinterbliebenen und versuchten zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln.

Eine schwierige, wenn nicht fast aussichtslose Aufgabe. 1994 kam es zu einem weiteren interessanten Treffen, mit Miss South Africa Basetsana Kumalo und an ihrer Seite Kwezi Hani, die junge Tochter von Chris Hani, der gerade ermordet worden war. Chris Hani war Generalsekretär der South African Communist Party (SACP), ein hochrangiges Mitglied des «ANC» sowie Stabschef von dessen be-waffnetem Arm «Umkhonto we Sizwe» (MK).

Als sich in den frühen 1990er Jahren das Ende der Apartheid abzeichnete, war er im «ANC» nach Nelson Mandela eine der beliebtesten Führungsfiguren. Hani wurde im April 1993 von dem polnischen Einwanderer Janusz Waluś ermordet. Dahinter stand ein Komplott, dessen Drahtzieher der ehemalige Parlamentsabgeordnete Clive Derby-Lewis von der Konserwatiewe Party war. Ziel war es, den Verhandlungs-prozess, der zur Beendigung der Apartheid führen sollte, zu zerstören.

Ein teuflischer Plan, der aufging. Das Treffen mit Basetsane fand in einem Spielcasino statt und wurde offensichtlich beobachtet. Es war ja auch eine brandheisse Zeit und die Bespitzelung politischer Akteure und deren Familien und Umfeld eine wohlbekannte Tatsache. Und so wurde auch ich zur Observationszielscheibe. Erst versuchte ein Schwarzer und später zwei Weisse Herren mich unauffällig diskret aber mit Nachdruck auszufragen. Und eine weitere illustre Person versuchte mich dann sogar in Gabarone, also in Botswana zu kontaktieren und in Südafrikas interne Machtkämpfe zu involvieren. Ich lehnte alle Annäherungs-versuche ab und kam so ungeschoren aus den Wirren der politischen Machtkämpfe davon.

Im Februar 1996 begann die von Mandela eingesetzte Wahrheits- und Versöhnungskommission (TRC) unter Leitung des Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu. mit der Aufarbeitung der Verbrechen zur Zeit der Apartheid. Die wurde vor allem zur Abrechnung und Demon-tage von Winnie Mandela genutzt, die in diesen Jahren nach Madibas Freilassung viel mehr gelitten hatte und härter kämpfen musste, als ihr Mann. Es war die damalige ANC-Spitze, die beschloss Winnie müsse sich von Nelson trennen um ihm die Wahl zum Präsidenten zu sichern. Winnies Stern stand immer unter dem Nelsons, aber sie war die eigentliche Powerfrau, die während seiner Haftzeit Mandelas Augen und Ohren waren und sie war es, die die Massen mobilisierte.

Einigen Gruppen gingen die in Mandelas Amtszeit erreichten sozialen Verbesserungen auch in Bezug auf die AIDS-Krise, nicht weit genug. Kritiker bemängelten ebenso, dass die Verbrechen des Apartheid-Regimes nicht strafrechtlich genug gesühnt wurden. Kinder unter sechs Jahren, schwangere und stillende Mütter erhielten zum ersten Mal eine kosten-lose Gesundheitsfürsorge; 1996 wurde die Gesundheitsfürsorge für alle Südafrikaner kostenfrei. Mit dem «Land Restitution Act» (1994) und dem «Land Reform Act 3» (1996) wurden Schritte zu einer Landreform unternommen. Während seiner Amtszeit wurden zahlreiche Gesetze der Apartheid-Zeit widerrufen, Armee und Polizei wurden neu aufgestellt.

Im Rahmen meines humanitären Engagements in Südafrika konnte ich dank dem Zulu-Heiler Credo Vusama Mutwa 1997 auch das Pollsmoor-Gefängnis in Kapstadt (in dem Nelson Mandela die letzten Jahre seiner Haft verbrachte) mit einem kanadischen UN-Gesundheitsinspektorenteam besuchen. In dem für 3‘000 Häftlinge konzipierten Gefängnis waren rund 7‘000 Häftlinge inhaftiert. Fast 30% der Insassen waren damals HIV-positiv und viele Häftlinge wurden jahrelang ohne Anklage festgehalten, etliche verstarben. Es waren schockierende Zustände, die wir da antrafen. Ein Esslöffel als Kostprobe in der Gefängnisküche reichte aus, dass ich hernach Staphy-lokokken und Streptokokken hatte. Pädagogisch befremdend war auch, dass es im Kinderspielzimmer einzig eine Plastik-Schusswaffe als Spielzeug gab. So züchtet man von Kindesbeinen an eine neue nachwachsende Generation von Armut getriebener Krimineller heran.

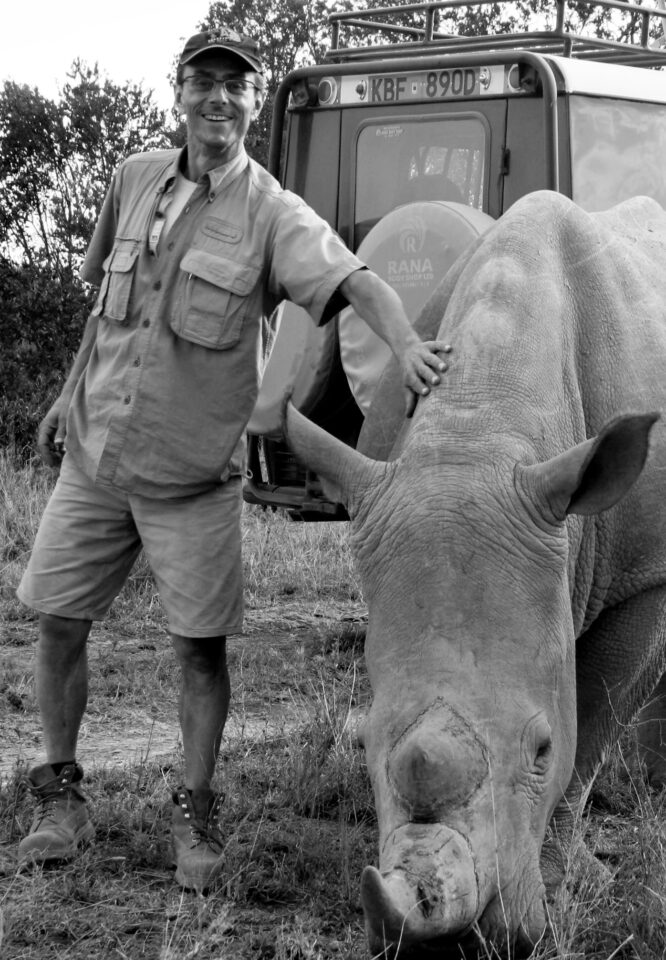

Den Zulu-Sangoma, Bantu-Schriftsteller & Historiker Credo Vusama Mutwa lernte ich im «Shamwari Game Reserve» kennen zusammen mit Dr. Jan Player, dem Rhinozeros-Retter und «Wilderness-Leadership-School»-Gründer. Die ganze Nacht über erzählte mir der gebildete Mensch die spirituellen Geheimnisse und ethnischen Zusammenhänge sowie kulturellen Eigenschaften und Besonderheiten der Bantu-Völker von Nord- bis Südafrika. Auch war er der erste, der den Klimawandel erkannte und mir erklärte, was es für die Völker und Regionen bedeutet, wenn der eine oder andere Käfer, diverse Insekten, die Schildkröten oder andere Wildtierarten und Meeressäuger aussterben und das zu Dürren und Plagen führe. In prophetischer Weitsicht hat Credo die Konflikte erkannt die daraus entstehen würden sowie es auch bei Staudamm-Projekten immer wieder zu Konflikten kommt, weil das ja die Lebensgrundlage vieler Menschen in mehreren Ländern verändert. Auch die Plagen wie wir sie in den letzten 20 Jahren erleben, hat er voraus gesagt. Und das gute 10 Jahre vor dem erste «IPPC»-Klimabericht.

Nur war ich gerade mit meiner Tochter und ihrer Mutter unterwegs und hatte noch Termine und Treffen bezüglich Wildlife- und Ökoprojekte und konnte nicht hier bleiben, um Credo beim «Kaya Lendaba» zu helfen. Ich war hin und her gerissen. Der Zulu-Heiler wollte die Wunden der Regenbogennation heilen und beim «Shamwari Game Reserve» ein multikulturelles Dorf bauen, in dem alle südafrikanischen Ethnien vertreten sein würden. Es sollte als Leuchtpfahl für die Wiedervereinigung Südafrikas dienen und helfen, die Konflikte zu beenden.

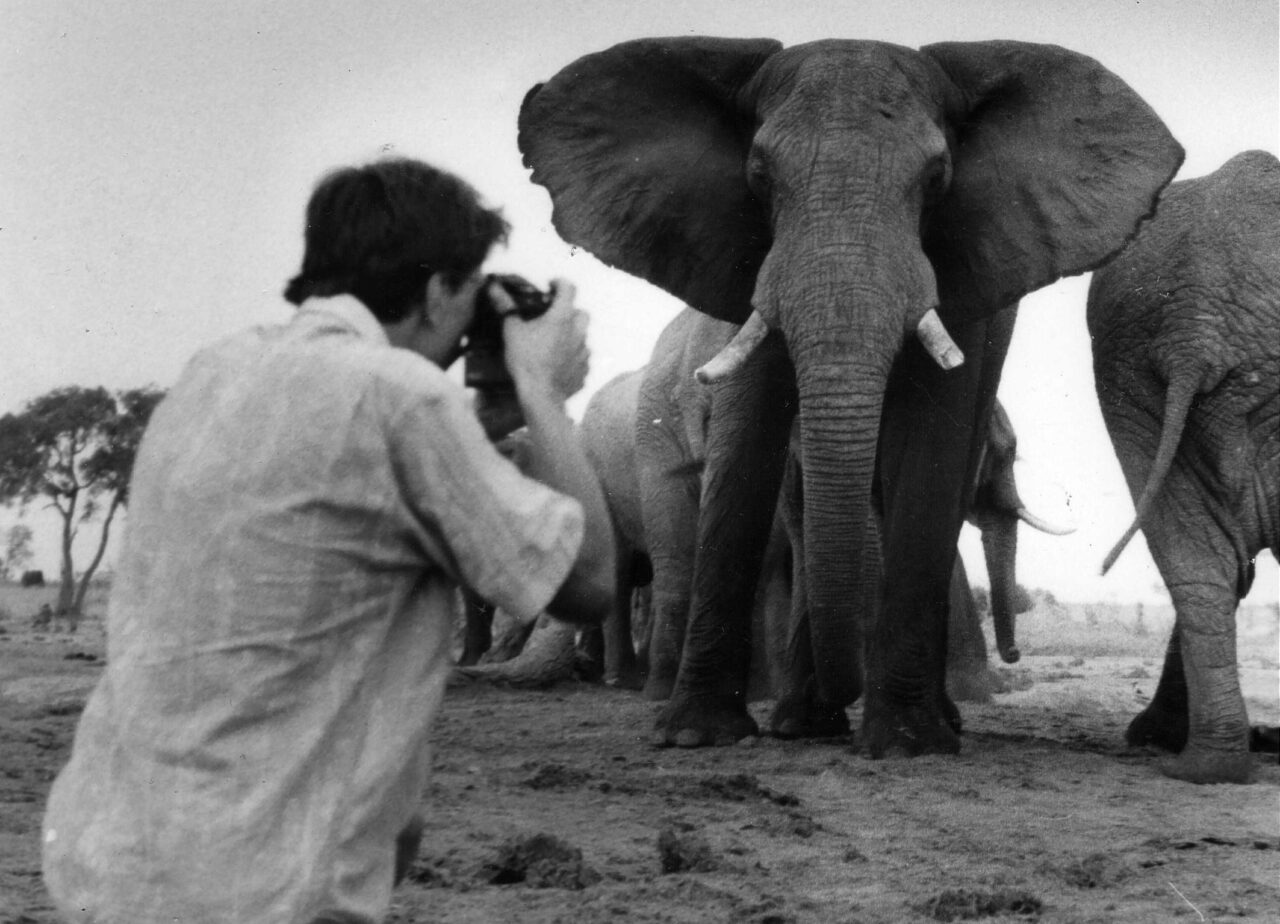

Gerne hätte ich die Ausbildung zu einem «Sangoma», also einem Heiler gemacht, da Credo mir die Qualifikationen und die geistig-spirituelle Weltsicht zutraute. Dies erfüllte mich mit Stolz und wäre wohl eine wegweisende Weiche in meinem Leben gewesen, denn ursprünglich wollte ich auch mal als Game Ranger in einem dieser neu entstehenden Wildlife-Reservate arbeiten. Ich konnte mir nichts Schöneres vor stellen, als Wildlife-Manager in einem intakten und geschützten oder schützenswerten Umfeld zu arbeiten. Daher reiste ich immer wieder nach Botswana, Südafrika und Namibia, um mir einen Teil dieses Traums zu erfüllen und es war immer ein grossartiges Gefühl im Busch und in der Wildnis unterwegs zu sein.

Nach den Freveln des Apartheidregimes kam eine neue schwarze Elite, die sich an Südafrika ebenso schamlos bereicherten, wie ihre weissen Vorgänger. Hier zwei Beispiele:

2011: Gadaffis Milliarden in den Händen Zumas untergetaucht

2017: Gupta-Leaks: Wie indische Kleptokraten dank Zuma Südafrika plünderten

Weitere Berichte über Südafrika, die Sie interessieren könnten:

Apartheid: Das rabenschwarze Kapitel der Schweiz

Aufarbeitung eines düsteren Kapitels der Schweiz in Südafrika

Makabere Waffengeschäfte und Atomdeals gedeckt vom Schweizer Politfilz

E-Book Neuerscheinungen: «DAS PENDEL SCHLÄGT ZURÜCK – POLITISCHE & ÖKOLOGISCHE METAMORPHOSEN»

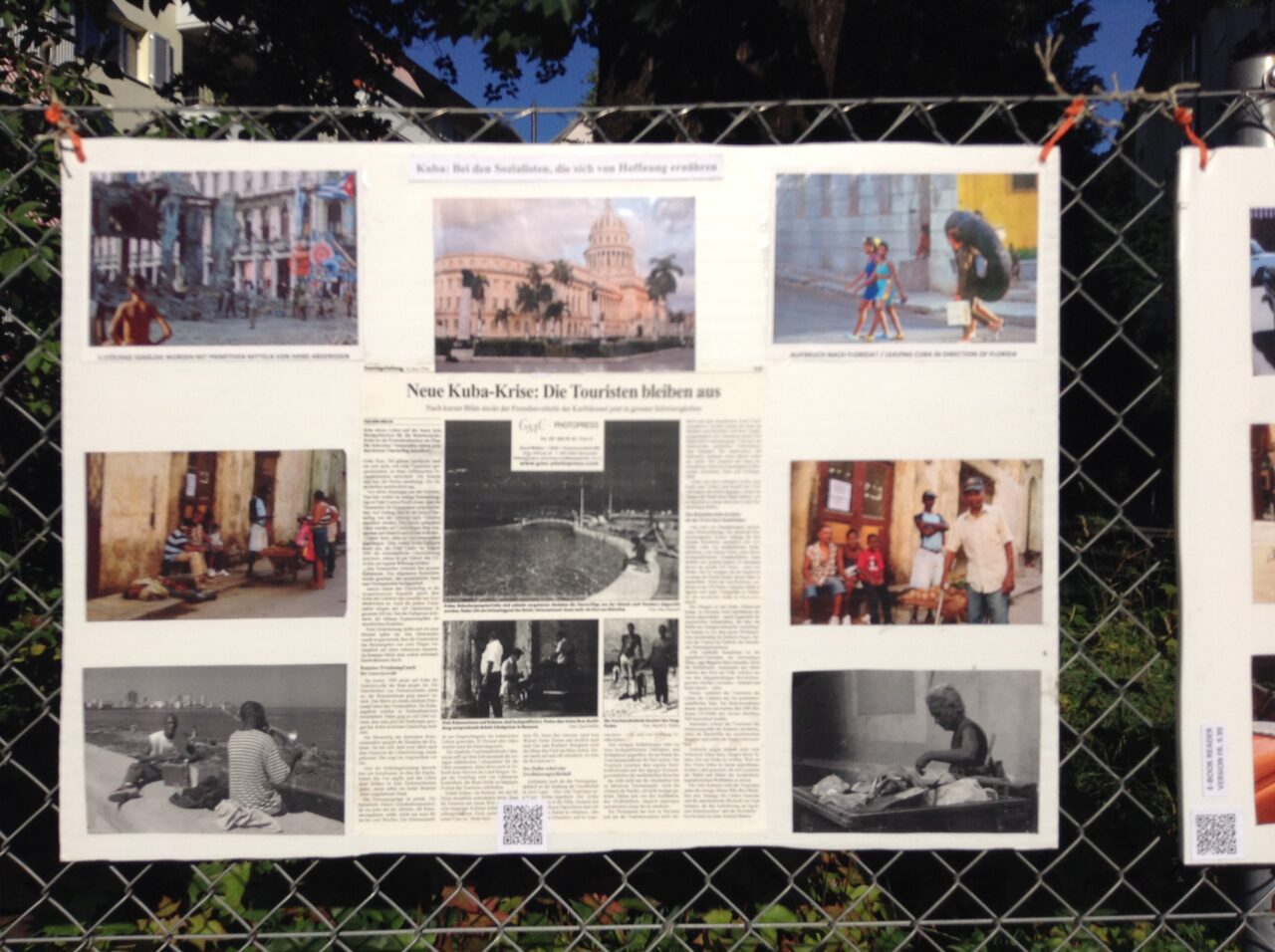

Das Buch des Zürcher Fotojournalisten ist nun als E-Book Reader Version für Euro 9.90 erhältlich. Dazu gab es eine der längsten Buchvernissagen der jüngeren Geschichte mittels einer Freiluft-Fotoausstellung auf über 100 Metern im Zürcher Kreis 4.

Zudem stehen zwei hochkarätige Events an: Zunächst die Werkschau im GZ Riesbach in Zürich, Kreis 8 vom 29. August 2022 bis zum 14. November 2022.

Danach das Neujahr-Konzert am 12. Januar 2023´ im zürcher GZ Heuried mit den Weltklasse Guitarren-Virtuosen aus Baden, Toni Donadio und NIc NIedermann, von Tonic Strings die diesjährigen Vizeweltmeiser im Gypsy-Soul, Blues und Jazz Genre.

Über den Autor & Pressefotografen

Müller ging 1986 in Südafrika in den Untergrund um sich ein Bild über die Apartheid zu machen. Später traf er Nelson Mandela und den Dalai Lama beide zwei Mal, 1987 sass er neben dem polnischen General Wojciech Jaruselski, (der den russen die Stirn bot) 1986 in einem für die polnische politische Elite vorbehaltenen Restaurant, 2006 traf er den russischen Aussenminister Schewardnadse in der damals führenden österreichischen Schlafklinik Lanzerhof, im Jahr 2000 Margaret Thatcher als demente Person im Coiffeur-Salon des Mount Nelson Hotels in Kapstadt. 2014 traf er den iranischen Aussenminister Mohammed Shawar Sarif , in der iranischen Botschaft in Bern zum 35. Jährigen Jubiläum der Revolutionsgarden, Wladimir Putin begegnete er im deutschen Bundestag und den chinesischen Staatschef Wen Jibao sah er am WEF.

Zuden wurde Müller auf das Kriegsschiff USS John Rodgers vor der Küste Grenadas zum Pressefrühstück eingeladen, nachdem er der Feier zum 9. Jahrestag der US-Invasion beigewohnt war. Auch sonst hat der Fotoreporter etliche krasse Dinge erlebt, wie zwei Militärverhöre von zwei verfeindeten Staaten, deren Grenze er da und dort überschritten hatte (Senegal & Guinea-Bisseau) an einem Tag. Im Libanon gestaltete sich schon das Überschreiten gewisser Stadtgrenzen als sehr abenteuerlich bis zuweilen tödlich. Während Müllers stationärem Einsatz im Sinai gab es zwei der drei Terroranschläge. Auch die IKRK-Missionen während dem Bürgerkrieg in Südafrika (ANC-IFP-Konflikt) und später in Kenya nach den Unruhen im Rift Valley, waren prägende Eindrücke und Erlebnisse, die sich alle in seinem Buch wiederspiegeln.

Bevor Müller sich 1992 als Fotojournalist selbstständig machte und die Presse- und Bildagentur «GMC Photopress» aufbaute, war er nach der Lehre bei «Oerlikon Bührle» erst im int. Exportgeschäft tätig, wechselte dann in die Werbewirtschaft zum «Media Daten Verlag» («Werbewoche») und war Anzeigenleiter der «NZZ» und des damaligen englisch sprachigen Magazins «The Swiss Review of World Affairs».

Dann produzierte er die Wälzer «Portraits der Schweizer Werbewirtschaft» beim «Bertschi Verlag und arbeite hernach beim «Radio Tropic» als Moderator und Produzent sowie beim Aargauer «Lokalradio Kanal K, wo er die vier Parteipräsidenten anlässlich der Burka-Initiative und Verschärfung des Asylrechts ins Studio einlud und die heisse politische Debatte souve-rän moderierte.

Ab 1986/87 war Müller als Resident Manager für Imholz Reisen erst im Senegal, dann in Polen und schliesslich in London für jeweils drei Monate stationiert. Später war er für Direkt Reisen in Brasilien (Fortaleza) stationiert und kehrte nach kurzer Zeit nochmals privat nach Brasilien zurück um eine 6000 KM lange Fahrt durch vier Bundesstaaten bis nach Manaus zu machen.

1999 liess er sich für zweieinhalb Jhre in Samedan im Oberengadin nieder und gründete das Tourismus & Umwelt Forum Schweiz, dessen Präsident und Geschäftsführer er dann war. So organisierte er eine Rail-Expo mit der Rhätishen Bahn an sechs Bahnhöfen im Kanton Graubünden.

Links:

E-Book

Version / Manuskript / Leseproben

Konzert und Foto-Expo GZ Heuried (12.1.2023)

Printmedien / Autorportrait / Facebook

Freiluft-Fotoexpo / Bildershop / Shutterstock-Portfolio

PRESSE PORTFOLIO (Medien für die Müller gearbeitet hat)

Annabelle, animan, Aargauer Zeitung, Airport-Magazin, Badener Tagblatt, Der Bund, Berner Zeitung, Bündner Zeitung, Excellence International, globo, Glückspost, Der Landbote, facts, Luzerner Zeitung, Luzerner Neuste Zeitung, Mittelland-Zeitung, Modeblatt, Relax & Style, On Business, Solothurner Nachrichten, Die Südostschweiz, Sonntags-Blick, Sonntags-Zeitung, Weltwoche, Welt am Sonntag, Wellness live, World of Wellness Schaffhauser Nachrichten, Tages-Anzeiger, Tourbillon, Touring Magazin, WOZ.

FOTOAUSSTELLUNGEN

2023: GZ Heuried, Zürich (11.1. bis 8.2.2023) mit KOnzert von Tonic Strings

2022: GZ Riesbach, Zürich Seefeld (29.9. bis 14.11.2022)

2022: Freiluft-Ausstellung Ecke Kanzleistrasse/Urselweg

2021: Freiluft–Fotoausstellung in Zürich im Kreis 4

2017: Werkschau und Konzert in Kirchdorf (AG)

1999: Klima-Fotoausstellungen im Bahnhof von St. Moritz, Pontresina, Davos, Samedan, Pontresina in drei Güterzügen der Rhb

1994: Fotoausstellung an der Berner Ferienmesse

1993: Karibik-Fotoausstellung im Hotel International in Zürich-Oerlikon

Opalsucher in Coober Pedy: Die Hoffnung lebt im Untergrund

Auszug aus dem Buch des Zürcher Fotojournalisten Gerd M. Müller. Das ganze Manuskript ist als E-Book-Version erhältlich. Leseproben finden Sie hier.

Vorwort

Das Buch des Zürcher Foto-Journalisten Gerd Michael Müller nimmt Sie ab den wilden 80er Jahren mit auf eine spannende Zeitreise durch 30 Länder und 40 Jahre Zeitgeschichte mit Fokus auf politische Skandale und ökologische Vorgänge in Krisenregionen rund um den Globus. Er beleuchtet das Schicksal indigener Völker, zeigt die Zerstörung ihres Lebensraumes auf, rückt ökologische Aspekte und menschenliche Schicksale in den Vordergrund, analysiert scharfsichtig und gut informiert die politischen Transforma-tionsprozesse. Müller prangert den masslosen Konsum und die gnadenlose Ausbeutung der Ressourcen an, zeigt die fatalen Auswirkungen wirtschaftlicher Ausbeutung, gesellschaftlicher Fahrlässigkeit und poli-tische Ignoranz auf und skizziert Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels. Pointiert, hintergründig und erhellend erzählt Müller anhand seiner persönlichen Erlebnissen aus seiner investigativen Reise und Reportagetätigkeit für nahmhafte Medien rund 30 Länder. Nun zum Beitrag über die Opalschürfer im Outback.

Coober Pedy: Die Hoffnung derOpalsucher liegt im Untergrund

Zwischen Adelaide und Alice Springs irgendwo inmitten einer glühend heissen, unwirtlichen Mondlandschaft liegt das damals 5000 Seelen zählende Wüsten-Nest Coober Pedy, auch «Opal-Miner City» genannt. Die Bewohner leben in unterirdischen maulwurfartigen Bauten und verbringen den Tag unter der Erde, im Stollen, mit Dynamit bestückt, um weitere Sprengungen vorzunehmen. Einblicke in das Leben der Opalschürfer in einem dynamit-geladenen Untergrund, angetrieben von der Hoffnung auf schnellen Reichtum und dem Risiko ausgesetzt, mausarm zu scheitern – echte Glücksucher also, aus allen Teilen der Erde sind hier bei ihrer gefährlichen Arbeit anzutreffen.

Männer aus Albanien, Italien, Kroatien, Griechen, Serbien, Polen und auch Schweizer schürfen hier im heissen Outback nach den kostbaren Steinen. Einöde, sengende Hitze, jede Menge Staub und Geröll sowie Strapazen ohne Ende, nichts bleibt den Opalschürfern erspart. Vierfünftel der Bevölkerung lebt im Untergrund in den zu Woh-nungen ausgebauten Stollen, die Licht- und Lüftungsschächte nach oben haben. Auch der Supermarkt, die Tankstelle und die Kirche sind im Untergrund. Noch Ende der 90er Jahre konnte man sich einfach einen «Claim» abstecken und zu bohren und sprengen beginnen. Glückspilze, die Coober Pedy als reiche Männer verlassen haben, gibt es nur wenige. Dafür ist der grosse Friedhof in dem Wüstennest ein beredtes Zeugnis.

Es gibt auch einen Postboten für die Region. Die Ochsen-Tour von John Stillwell zeigt die hiesigen Dimensionen aufs Deutlichste auf. Zweimal pro Woche fährt John von Coober Pedy aus nach William Creek, einem Provinznest mit neun Häusern und dann nach Oodnadata weiter, einer verkommenen Aborginies-Siedlung weiter und versorgt so auf den 650 Kilometern noch drei Farmer mit der Post. John fährt diese Tour nun schon seit sechs Jahren und er hat die Strecke schon über 700 Mal gemacht. Er durchquert dabei auch die Moon Plain Area, eine trockene, steinige, sandige und mit kleinen Hügeln besetzte Mondlandschaft, die zur Rinderfarm Anna Creek führt und deren Zaun über 9600 Kilometer lang ist. Die Farm ist somit fast so gross wie die Niederlande.

Dann fahren wir weiter nach William Creek und obschon da nur neun Häuser stehen, gibt es die wahrscheinlich teuerste Sattelitenfunk-Telefonkabine der Welt sowie einen schattigen Parkplatz samt Parkuhr unter dem einzigen Baum weit und breit. Weiter geht die Reise durch das Outback einem alten Aborginies-Trail entlang zu den unterirdischen, heissen Quellen nahe der «Great Overland Telegraph Linie». Bei Sonnenuntergang spielten wir noch eine Runde Wüstensand-Golf am Schluss der anstrengenden Reise. Kommen wir zum unrühmlichen Teil:

Australien hat ein grosses CO2-Problem aufgrund der Abhängigkeit von der Kohleindustrie. Allein im Staat Queensland gibt es über 50 Kohlenminen und gleichzeitig mit dem Umweltgipfel 21 in Glasgow ist sogar eine der weltgrössten Minen, die «Adani-Mine» im Bau aber noch nicht in Betrieb. Australien ist der zweitgrösste Exporteur von Kohle und schert sich einen Dreck um die angestrebten Klimaziele. Der Kohleaustoss verursacht weltweit 30 Prozent der CO2 Emissionen. So kommt es zu langen Dürreperioden, verheerenden Buschbränden, aussergewöhnlichen Hitzeperioden, man könnte sagen, die Erde glüht und kocht vor Wut über den fossilen Raubbau und die Unbedenklichkeit bei der Ausbeutung des Planeten. Die Buschbrände führten zu über einer Milliarde toter Tiere und über die Hälfte des Great Barrier Reef ist ausgebleicht und ein zu einem gigantische Korallenfriedhof verkommen. Es gäbe noch viel über das Land, das ich fünf Mal bereist habe, zu berichten, doch fliegen wir nun in die Südsee.

Weitere Kapitel, die Sie interessieren könnten:

Artensterben & Pandemien: Werden wir das überleben?

Endzeit: Das sechste Massensterben hat begonnen, gehen wir mit unter?

Aegypten: Bei den Beduinen im Sinai

Libanon: Im Beiruter Flüchtlingscamp «Schatila»

Highlights in Brasilien und Amazonas Cruise-Expedition

Magische Mekong Delta Cruise durch die Mäander der 4000 Inseln

Links:

GZ-Riesbach Werkschau 29.9.bis 14.11.22)

Konzert und Foto-Ausstellung im GZ Heuried (12.1 bis 8.2.2023)

Bildershop / Shutterstock-Portfolio

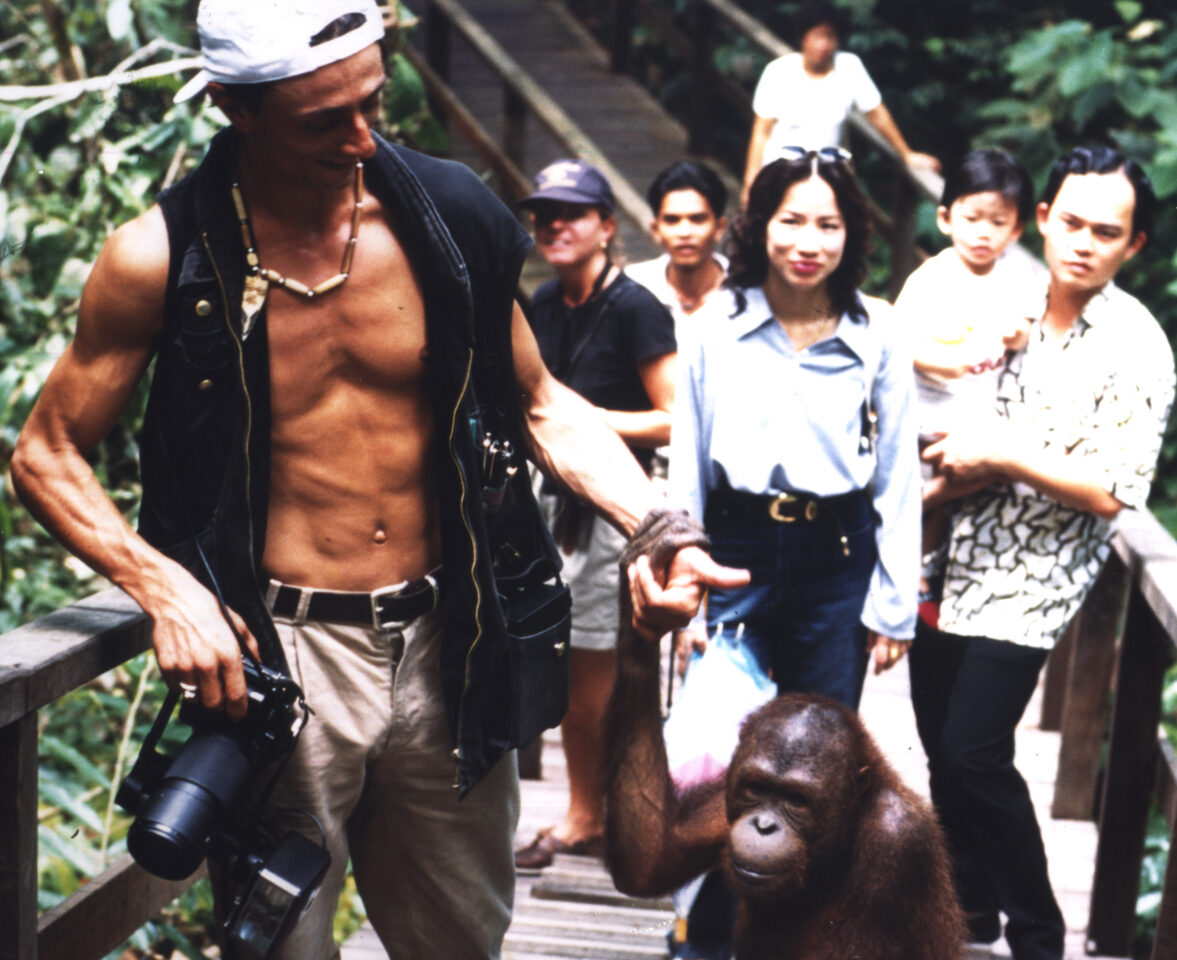

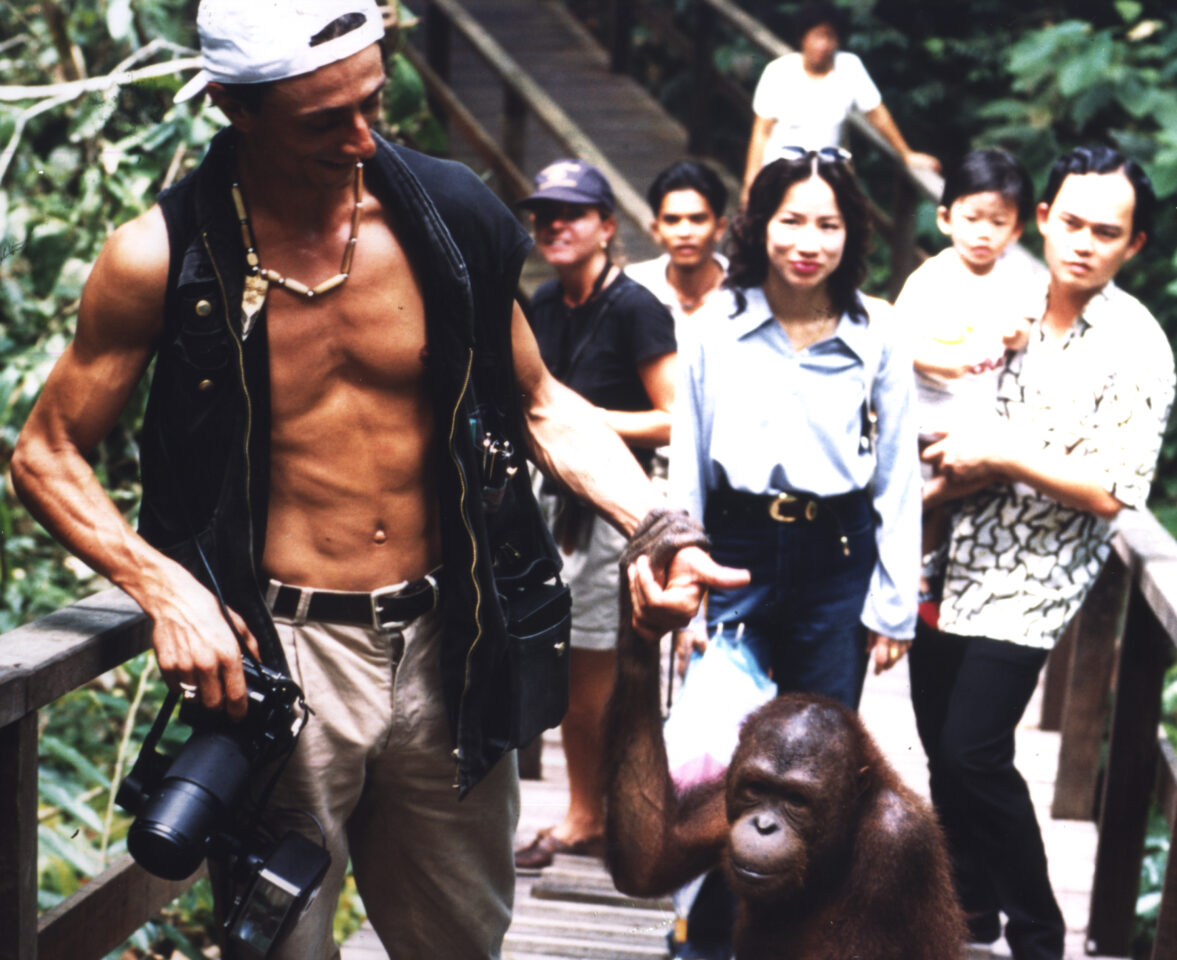

Indonesien & Malaysia: Dramatische Abholzung und Artensterben in Kauf genommen

Auszug aus dem Buch des Zürcher Fotojournalisten Gerd M. Müller. Das ganze Manuskript ist als E-Book-Version vorhanden und Leseproben finden Sie hier.

Vorwort

Das Buch des Zürcher Foto-Journalisten Gerd Michael Müller nimmt Sie ab den wilden 80er Jahren mit auf eine spannende Zeitreise durch 30 Länder und 40 Jahre Zeitgeschichte mit Fokus auf politische Skandale und ökologische Vorgänge in Krisenregionen rund um den Globus. Er beleuchtet das Schicksal indigener Völker, zeigt die Zerstörung ihres Lebensraumes auf, rückt ökologische Aspekte und menschenliche Schicksale in den Vordergrund, analysiert scharfsichtig und gut informiert die politischen Transforma-tionsprozesse. Müller prangert den masslosen Konsum und die gnadenlose Ausbeutung der Ressourcen an, zeigt die fatalen Auswirkungen wirtschaftlicher Ausbeutung, gesellschaftlicher Fahrlässigkeit und poli-tische Ignoranz auf und skizziert Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels. Pointiert, hintergründig und erhellend erzählt Müller anhand seiner persönlichen Erlebnissen aus seiner investigativen Reise und Reportagetätigkeit für nahmhafte Medien rund 30 Länder.

Nun zum Bericht über Borneo, Malaysia und Indonesiens Regenwald-Vernichtung:

Dramatische Abholzung und Artensterben in Kauf genommen

Wie sieht die Situation heute aus? Der Lebensraum der Menschenaffen hat sich weiter drastisch reduziert und so ist auch ihr Bestand nicht gewachsen sondern wurde weiter dezimiert. Zwar haben Genomiker an Universität in Zürich kürzlich eine neue Art auf Sumatra entdeckt, den Tapanuli-Orang Utan, deren Refugium in den zerklüfteten Bergen der Region Batang Toru in Indonesien liegt. Ein erschossener Orang Utan in Raja wurde näher untersucht und von den Wissenschaftlern als neue Art eingestuft. Sie wird zugleich aber auch die Art sein, die am schnellsten wieder auf dem Primatenradar verschwinden wird. Die geschätzten 800 Primaten sind, wie auf Borneo auch hier in Indonesien von Waldrodungen für Palmölplantagen, Zersiedlung und von einem Staudamm-Projekt betroffen. Und nicht nur sie sterben lautlos aus. Auch viele andere Spezies gehen unter. Eine Million Arten sind in den nächsten Jahrzehnten vom Aussterben bedroht. Dies ist das vernichtende Fazit des «Weltbiodiversitätsrates» (IPBES) von 2019. Reptilien und Vögel haben es schwer, aber auch immer mehr Säugetiere sterben aus. 540 Landwirbelarten wurden im 20 Jahrhundert ausgerottet. Die meisten im asiatischen Raum.

Die Schweiz hat gerade eben mit Indonesien ein umstrittenes Wirtschaftsabkommen abgeschlossen und setzt dabei im Abkommen auf «RSPO»-Standards, die in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Umweltorganisationen und Hilfswerken entstanden war. Gemäss dem Verordnungsentwurf würden Zertifizierungen nach vier Standards geprüft. Neben dem «Round table on sustainabel Palm Oil» (RSPO), dem «Standard ISCC Plus» (International Sustainability and Carbon Certification) und der sogenannten «POIG» (Palm Oil Innovation Group). Doch damit werden weder die Abholzung noch Staudamm-Projekte gestoppt und auch der Lebensraum der Orang Utan und vieler anderer Spezies ist weiterhin dem Untergang geweiht. Ein Abkommen mit Nachhaltigkeitszielen ist zwar ein kleiner Fortschritt, ändert aber leider nichts an der Tatsache, dass der Raubbau weiter geht und es zu wenig Schutzgebiete gibt, denn der Bedarf an Palmöl ist extrem gestiegen und steigt weiter.

Entsprechend wuchs auch die Anbaufläche, die durch die Rodung des Primärwaldes zustande kam. Seit 2008 ist die Fläche dafür jährlich um 0,7 Millionen Hektaren angestiegen, eine Fläche viermal so gross wie der Kanton Zürich. Und der Bedarf wird sich bis 2050 voraussichtlich nochmals mehr als verdoppeln. Auf der Insel Borneo gehen 50 Prozent der Rodungen auf den Palmölanbau zurück. Im viel grösseren Indonesien sind es auch schon 20 Prozent. Es gibt zwar auch positive Anzeichen der «RSPO»-Zertifizierung, doch das Gros der Betriebe handeln nach dem Prinzip der Ökonomie der Grösse (70 Prozent) und nur ein Drittel werden über Kleinbauern und Kooperativen angebaut, womit das weitere Zerstörungspotential eminent hoch bleibt.

Sechs Prozent aller Tierarten befinden sich auf der Insel Borneo. Seit über 4000 Jahren werden die Regenwälder Borneos von den Indigenen bevölkert. Im Laufe der letzten 50 Jahren wurde knapp die Hälfte des Regenwaldes in Kalimantan, dem indonesischen Teil Borneos abgeholzt. Es gibt Tausende von Landkonflikten von indigenen Gemeinden gegen grosse Holzunternehmen, doch der Staat und die Justiz machen es der Bevölkerung schwer, an ihre Rechte heranzukommen und ihr Land gegen den Raubbau zu verteidigen. Zwar gibt es seit 30 Jahren eine Konvention zum Schutz der Regenwälder, doch die wurde nie vom indonesischen Parlament ratifiziert und umgesetzt. Ausserdem ist zu beobachten, dass fast alle Politiker entweder ehemalige oder noch amtierende Holzindustrielle in Jakarta sind, wie Norman Jiwan von der NGO «TuK» berichtet. Und von der Palmölindustrie profitieren nur weniger als 30 der reichsten indonesischen Familien. Da die Rechte der indigenen Völker und ihre seit Jahrhunderten ökologisch genutzter Grundbesitz nicht annerkannt sind, kann die Holzindustrie schalten und walten wie sie will, notabene mit den notwendigen Papieren der Regierung.

Die Abnehmer der Holzfirmen sind auch die Eigentümer der Palmölindustrie-Betriebe, die so durch den Raubbau gleich doppelt verdienen, denn nur fünf Jahre nach dem Abholzen des Regenwaldes können schon erste Gewinne aus dem Palmölgeschäft vernbucht werden. Die Kleptokratie in Indonesien kennt keine Grenzen. Die Rechte der Indigenen Völker werden gnadenlos unterminiert, ihr Grundbesitz kaum oder ohne Entschädigung enteignet. Ist der Urwald einmal gerodet kann die Regierung ihn problemlos als minderwertigen Wald bzw. landwirtschftliche Nutzfläche deklarieren und durch Lizenzen an die Palmölgesellschaften verpachten womit die lokalen Gemeinschaften so für immer ihre Rechte an eigenen Land verlieren. Die internationalen Profiteure nebst den indonesischen Firmen sind global Players wie «Nestle», «Cargill», «Unilever», «Procter & Gamble» usw..

Die Hafenstadt Samarinda an der Mündung des Flusses Mahakam, ist ideal gelegen um das „Grüne Gold“ nach Übersee zu verschiffen. Das lokale Sägewerk in Samarinda und die Holzfällerfirma sind «FSC»-zertifiziert. Viele streben die «FSC»-Zertifizierungen an und erhalten sie auch, obschon sie ihr Geschäft mit Landraub auf indigenen Gebieten rücksichtslos ausdehnen. Daher kann man den wenigsten Zertifizierungen Glauben schenken. Es ist reine Augenwischerei, darauf vertrauen zu wollen. Denn die Kontrolleure sogenannter Zertifizierungslabels sind private Firmen, die sich die nächsten Aufträge dadurch sichern wollen, dass sie möglichst viel und bedenkenlos zertifizieren, vermeldet die österreichische «Greenpeace-Sprecherin» Ursula Bittner. „Eines der grössten Probleme bei den Kontrollen sind die Akteure im Geschäft. Je lascher die Kontrollen sind, desto mehr Aufträge fliessen den Kontrolleuren zu“. Das führe zu wenigen und ungenügenden Kontrollen, zu Intransparenz, die kaum eine echte Ursprungs-Rückverfolgbarkeit zulassen, moniert «Greenpeace». Die Entscheidungen orientieren sich an der Industrie und der korrupten Politik. Auch Lukas Straumann vom «Bruno Manser Fond» in Basel bestätigt, dass die Korruption in Malaysia und in Indonesien weitverbreitet ist.

Tropisches Regenwald-Sperrholz gelangte so auch zu den Olympischen Spielen in Tokyo und wurden via die «Firma Sumitomo Forestry», einer der wichtigsten Holzlieferanten für die Olympischen Spiele in den Stadien dafür gebraucht wurden, die Betonfundamente auszuformen, so Hanna Heineken, Finanzexpertin von «Rainforest Action Network». Die japanische Regierung musste in der Folge zugeben, dass in allen Olympischen Stadien tropisches Regenwaldholz verbaut wurde, das aus zwielichtigen Quellen und von Firmen kamen, die in Landkonflikte, Menschenrechtsverletzungen, Steuerbetrug, Lizenz-Betrug und viele andere Wirtschaftsdelikte involviert waren. Tja und wo ist der Sitz der Olympischen Gemeinde? In der Schweiz, in Lausanne. Da fragt man sich doch, wie weit die Verantwortung des Olympischen Kommitees reicht? Offensichtlich nirgendwo hin! Das «Olympische Kommitee» scherte sich offensichtlich keinen Deut um nachhaltige Spiele und sollte fortan vermehrt in die Pflicht genommen werden.

Leider ist es aber auch so, dass die Schweizer Regierung mit der Indonesischen Regierung ein als nachhaltig gelobtes Witschaftsabkommen abgeschlossen hat, das wie soviele Papiertiger, keinen Cent Wert ist. Es dient lediglich zur Beruhigung allzu gläubiger KonsumentInnen, der Rechtfertigung durch die Ausbeuter und Profiteure in Banken- und Wirtschaftskreisen, niemals aber zum Schutz des Regenwaldes oder zur tatsächlichen Einhaltung indigener Menschenrechte. So auch im malayischen Teil von Borneo.

Die Sarawaker Familie Taib Mahmud ist anüber 400 Firmen beteiligt und hat ihr Vermögen in Dutzende von Ländern verschoben. 150 Millionen US Dollar wurden nach Angaben von «Interpol» jährlich von der Taib Mahmud Familie nachweislich über ein internationales Bankengeflecht gewaschen. Die «Deutsche Bank» war da sehr stark involviert und dem Malayischen Premierminister Najib Rasak wurde im «1MbD-Skandal» nachgewiesen, dass er 681 Millionen Dollar von einer Singaporer Bank erhalten hat, die er im Zusammenhang mit der immensen Geldwäsche beim «1MbD-Fund» abgezweigt hat.

Weitere Kapitel, die Sie interessieren könnten:

Malaysia: Bei den versehrten Orang Utans in Borneo

Artensterben & Pandemien: Werden wir das überleben?

Klimawandel: Die Chronologie des Versagens

Malediven 93: Die ersten Anzeichen des Klimawandels

2013: Flussreise durch Laos im Norden und im Mekong Delta

Im Reich der liebenden Hände bei den Ayurveda Pionieren in Kerala

Links:

GZ-Riesbach Werkschau 29.9.bis 14.11.22)

Konzert und Foto-Ausstellung im GZ Heuried (12.1 bis 8.2.2023)

Autor/Fotografenportrait / Facebook

Bildershop / Shutterstock-Portfolio