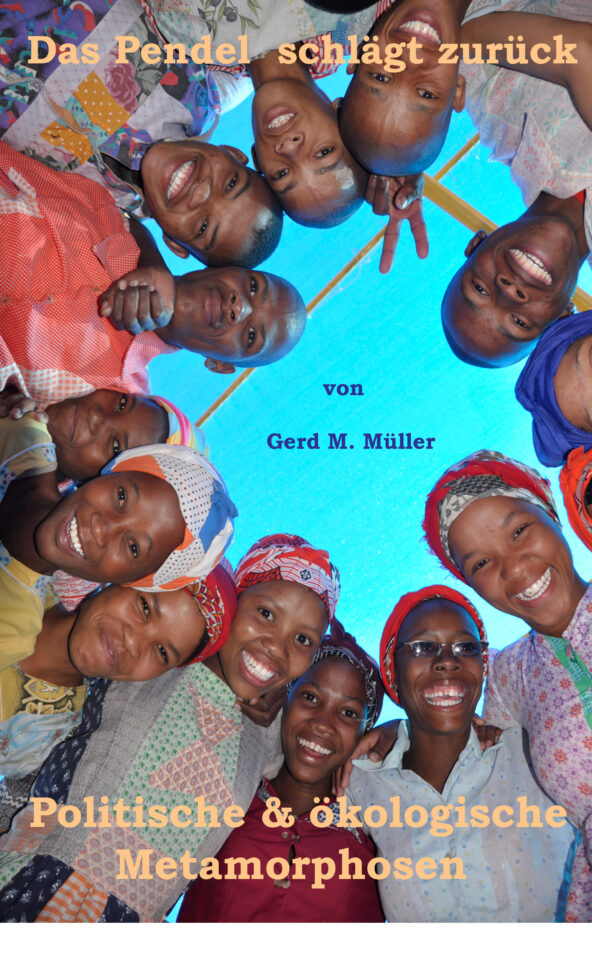

Auszug aus dem Buch des Zürcher Fotojournalisten Gerd M. Müller. Das ganze Manuskript ist als E-Book-Version erhältlich. Leseproben finden Sie hier.

Vorwort

Das Buch des Zürcher Foto-Journalisten Gerd Michael Müller nimmt Sie ab den wilden 80er Jahren mit auf eine spannende Zeitreise durch 30 Länder und 40 Jahre Zeitgeschichte mit Fokus auf politische Skandale und ökologische Vorgänge in Krisenregionen rund um den Globus. Er beleuchtet das Schicksal indigener Völker, zeigt die Zerstörung ihres Lebensraumes auf, rückt ökologische Aspekte und menschenliche Schicksale in den Vordergrund, analysiert scharfsichtig und gut informiert die politischen Transforma-tionsprozesse. Müller prangert den masslosen Konsum und die gnadenlose Ausbeutung der Ressourcen an, zeigt die fatalen Auswirkungen wirtschaftlicher Ausbeutung, gesellschaftlicher Fahrlässigkeit und poli-tische Ignoranz auf und skizziert Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels. Pointiert, hintergründig und erhellend erzählt Müller anhand seiner persönlichen Erlebnissen aus seiner investigativen Reise und Reportagetätigkeit für nahmhafte Medien rund 30 Länder. Nun zum Beitrag über die Opalschürfer im Outback.

Coober Pedy: Die Hoffnung derOpalsucher liegt im Untergrund

Zwischen Adelaide und Alice Springs irgendwo inmitten einer glühend heissen, unwirtlichen Mondlandschaft liegt das damals 5000 Seelen zählende Wüsten-Nest Coober Pedy, auch «Opal-Miner City» genannt. Die Bewohner leben in unterirdischen maulwurfartigen Bauten und verbringen den Tag unter der Erde, im Stollen, mit Dynamit bestückt, um weitere Sprengungen vorzunehmen. Einblicke in das Leben der Opalschürfer in einem dynamit-geladenen Untergrund, angetrieben von der Hoffnung auf schnellen Reichtum und dem Risiko ausgesetzt, mausarm zu scheitern – echte Glücksucher also, aus allen Teilen der Erde sind hier bei ihrer gefährlichen Arbeit anzutreffen.

Männer aus Albanien, Italien, Kroatien, Griechen, Serbien, Polen und auch Schweizer schürfen hier im heissen Outback nach den kostbaren Steinen. Einöde, sengende Hitze, jede Menge Staub und Geröll sowie Strapazen ohne Ende, nichts bleibt den Opalschürfern erspart. Vierfünftel der Bevölkerung lebt im Untergrund in den zu Woh-nungen ausgebauten Stollen, die Licht- und Lüftungsschächte nach oben haben. Auch der Supermarkt, die Tankstelle und die Kirche sind im Untergrund. Noch Ende der 90er Jahre konnte man sich einfach einen «Claim» abstecken und zu bohren und sprengen beginnen. Glückspilze, die Coober Pedy als reiche Männer verlassen haben, gibt es nur wenige. Dafür ist der grosse Friedhof in dem Wüstennest ein beredtes Zeugnis.

Es gibt auch einen Postboten für die Region. Die Ochsen-Tour von John Stillwell zeigt die hiesigen Dimensionen aufs Deutlichste auf. Zweimal pro Woche fährt John von Coober Pedy aus nach William Creek, einem Provinznest mit neun Häusern und dann nach Oodnadata weiter, einer verkommenen Aborginies-Siedlung weiter und versorgt so auf den 650 Kilometern noch drei Farmer mit der Post. John fährt diese Tour nun schon seit sechs Jahren und er hat die Strecke schon über 700 Mal gemacht. Er durchquert dabei auch die Moon Plain Area, eine trockene, steinige, sandige und mit kleinen Hügeln besetzte Mondlandschaft, die zur Rinderfarm Anna Creek führt und deren Zaun über 9600 Kilometer lang ist. Die Farm ist somit fast so gross wie die Niederlande.

Dann fahren wir weiter nach William Creek und obschon da nur neun Häuser stehen, gibt es die wahrscheinlich teuerste Sattelitenfunk-Telefonkabine der Welt sowie einen schattigen Parkplatz samt Parkuhr unter dem einzigen Baum weit und breit. Weiter geht die Reise durch das Outback einem alten Aborginies-Trail entlang zu den unterirdischen, heissen Quellen nahe der «Great Overland Telegraph Linie». Bei Sonnenuntergang spielten wir noch eine Runde Wüstensand-Golf am Schluss der anstrengenden Reise. Kommen wir zum unrühmlichen Teil:

Australien hat ein grosses CO2-Problem aufgrund der Abhängigkeit von der Kohleindustrie. Allein im Staat Queensland gibt es über 50 Kohlenminen und gleichzeitig mit dem Umweltgipfel 21 in Glasgow ist sogar eine der weltgrössten Minen, die «Adani-Mine» im Bau aber noch nicht in Betrieb. Australien ist der zweitgrösste Exporteur von Kohle und schert sich einen Dreck um die angestrebten Klimaziele. Der Kohleaustoss verursacht weltweit 30 Prozent der CO2 Emissionen. So kommt es zu langen Dürreperioden, verheerenden Buschbränden, aussergewöhnlichen Hitzeperioden, man könnte sagen, die Erde glüht und kocht vor Wut über den fossilen Raubbau und die Unbedenklichkeit bei der Ausbeutung des Planeten. Die Buschbrände führten zu über einer Milliarde toter Tiere und über die Hälfte des Great Barrier Reef ist ausgebleicht und ein zu einem gigantische Korallenfriedhof verkommen. Es gäbe noch viel über das Land, das ich fünf Mal bereist habe, zu berichten, doch fliegen wir nun in die Südsee.

Weitere Kapitel, die Sie interessieren könnten:

Artensterben & Pandemien: Werden wir das überleben?

Endzeit: Das sechste Massensterben hat begonnen, gehen wir mit unter?

Aegypten: Bei den Beduinen im Sinai

Libanon: Im Beiruter Flüchtlingscamp «Schatila»

Highlights in Brasilien und Amazonas Cruise-Expedition

Magische Mekong Delta Cruise durch die Mäander der 4000 Inseln

Links:

GZ-Riesbach Werkschau 29.9.bis 14.11.22)

Konzert und Foto-Ausstellung im GZ Heuried (12.1 bis 8.2.2023)

Bildershop / Shutterstock-Portfolio